Dotted Yeti / Shutterstock

Marc Deschamps, Université de Lorraine; Hervé Moulin, University of Glasgow et Sylvain Béal, Université de Franche-Comté

L’aventure spatiale est à l’évidence l’une des grandes avancées du XXe siècle. Au-delà de l’incroyable performance scientifique et technologique, il s’agit également de l’avènement d’une ressource qui permet d’améliorer la vie des êtres humains sur la planète. En effet, nous utilisons tous quotidiennement aujourd’hui, directement ou indirectement, les services de nombreux satellites.

À titre d’illustrations, chaque utilisateur de téléphone portable utilise quotidiennement les services d’environ 40 satellites, et nous sommes aujourd’hui très nombreux à avoir abandonné les cartes papiers pour utiliser un assistant de navigation (GPS ou Galileo) dans nos déplacements.

En outre, notre dépendance aux satellites est d’autant plus forte que sans eux nous ne serions pas en mesure de prendre certaines de nos décisions collectives les plus cruciales car, par exemple, comme le souligne le chercheur du CNES (Centre national d’études spatiales) Christophe Bonnal, sur les 50 paramètres qui permettent de mesurer le réchauffement climatique, 26 ne sont accessibles que depuis l’espace.

Prolifération de satellites

L’importance des satellites est ainsi devenue l’un des traits majeurs de nos économies modernes et celle-ci ne cesse de croître du fait à la fois de la prolifération d’applications nécessitant des satellites et de la diminution des coûts d’accès à l’espace.

Comme le soulignait notamment le rapport effectué par le député Jean‑Luc Fugit pour l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) :

« La conjonction du « New Space » (ruptures technologiques, baisse du coût d’accès à l’espace, multiplication des acteurs publics et privés) et de la numérisation de l’économie (« big data », intelligence artificielle…) entraîne une série d’innovations technologiques majeures. »

Ces éléments expliquent pourquoi aujourd’hui, au-delà de l’évolution du nombre de satellites envoyés telle que l’on a pu la voir depuis le début de l’aventure spatiale, on assiste depuis quelques années à un fort accroissement du nombre de lancements de satellites.

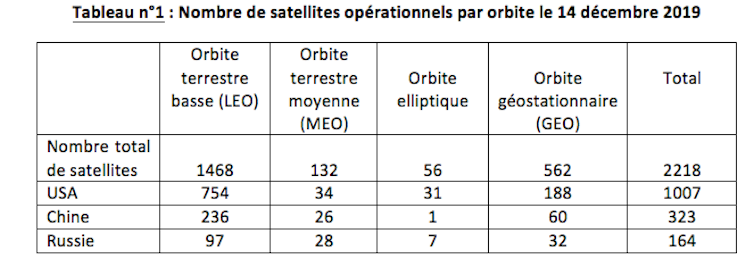

De plus, alors qu’il y a actuellement sur les différentes orbites spatiales 2218 satellites, les projets de méga-constellations en orbite basse de SpaceX, Amazon, et OneWeb prévoient d’envoyer, à eux seuls, respectivement 12 000 satellites, 3000 satellites et 1000 satellites. Et cela, sans compter, l’envoi d’environ 500 cubSats (format de nanosatellites) par an et des autres satellites.

Malheureusement, les activités spatiales, comme de nombreuses autres activités humaines, ont entraîné de la pollution : ce sont les débris spatiaux. Or, il n’est plus possible de se passer de l’espace d’une part, et d’autre part ces débris sont une difficulté qui risque rapidement de devenir un grave problème, au moins pour certaines orbites. En tant qu’économistes, nous pensons donc qu’il faut aider la communauté internationale à trouver une solution pour obtenir un développement durable de l’espace.

Blinder les satellites ne suffit plus

Les débris spatiaux se définissent comme des objets artificiels en orbite qui ne sont pas fonctionnels. Cela peut correspondre à toute une série d’objets (gants, boulons, composants, satellite non opérationnel, étages supérieurs de fusées, etc.), plus ou moins gros, qui circulent dans l’espace à grande vitesse.

Selon le CNES, un objet de 1 cm de diamètre aura la même énergie qu’une berline lancée à 130 km/h. Autrement dit, même une petite bille peut faire de gros dégâts sur un satellite (les vitesses relatives des objets en orbite sont de l’ordre de 14 km/s). Le dommage peut même être total comme en atteste la destruction involontaire le 10 février 2009 du satellite commercial Iridium 33 à la suite de sa « rencontre » avec le satellite militaire russe hors service Kosmos-2251.

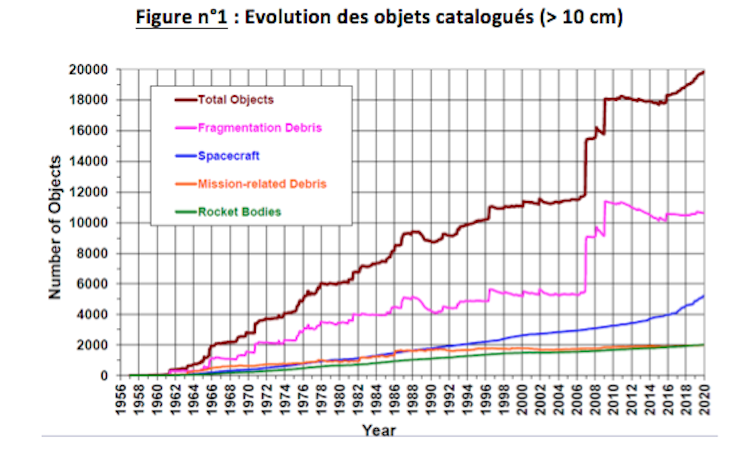

Selon les données les plus récentes, il y a plus de 130 millions de débris plus gros que 1 mm, à peu près 900 000 débris ayant une taille comprise entre 1 et 10 cm, et approximativement 34 000 débris plus grands que 10 cm. Pour les plus petits débris (inférieurs à 1 cm), la solution consiste à « blinder » les satellites de façon à ce qu’ils ne soient pas endommagés ou détruits.

Les plus gros débris (supérieurs à 10 cm) sont catalogués et voient leurs trajectoires individuellement suivies car la solution du blindage n’est pas possible. Dès lors, la solution consiste à procéder à des manœuvres pour les éviter. La station spatiale internationale (ISS), même si elle est « blindée », procède ainsi relativement souvent à des changements de trajectoire pour éviter de gros débris qui pourraient la détruire (en moyenne quatre fois par an).

Le problème réside donc principalement dans la gestion des débris « moyens » (entre 1 et 10 cm) qui sont trop gros pour ne pas percer les blindages et trop petits pour être suivis individuellement.

Le syndrome de Kessler

En outre, la question des débris spatiaux est d’autant plus importante que, comme vous pouvez le voir dans le film Gravity avec, notamment, Sandra Bullock et Georges Clonney, lorsqu’un débris rencontre un satellite il va se créer de très nombreux nouveaux débris. Dès lors, comme l’a imaginé l’astrophysicien Donald Kessler en 1978, il pourrait arriver un jour où, ayant dépassé un certain seuil, par réaction en chaîne, le nombre de débris présents rende l’exploitation d’une orbite spatiale physiquement impossible : c’est le syndrome de Kessler.

Face à ce problème de pollution spatiale, la communauté spatiale internationale travaille selon trois voies complémentaires :

- la première consiste à ne plus créer de débris. À ce niveau, la France est une pionnière puisqu’elle est la seule à ce jour à disposer explicitement d’une loi traitant des débris spatiaux, même s’il existe en la matière des principes internationaux non contraignants ;

- la deuxième voie consiste à essayer de trouver des technologies permettant aux satellites dans l’espace, c’est-à-dire « sur place », de détruire ou de capturer les débris qui risquent d’entraîner leur destruction ;

- enfin, la troisième voie est celle de la dépollution, l’élimination active de débris (active debris removal), c’est-à-dire celle du retrait de débris spatiaux de certaines orbites.

Bien que pour l’heure il n’y ait pas de consensus sur la (ou les) méthode(s) qui sera (seront) utilisées pour réaliser cette dépollution (harpon, filet, laser, robots, etc.), comme en atteste actuellement le projet RemoveDEBRIS, celle(s)-ci aura (auront) nécessairement un coût qu’il faudra financer. Et c’est là au moins qu’en tant qu’économistes nous pouvons aider.

Éviter la « tragédie des communs »

Tout d’abord, il faut remarquer que la question de l’impossibilité d’utiliser de façon économiquement rentable des satellites sur une orbite pourrait se poser avant celle de l’impossibilité physique de le faire comme l’ont démontré dans un article récent nos collègues Nodir Adilov, Peter Alexander et Brendan Cunningham.

Nous concernant, nous venons de publier un article dans lequel nous nous interrogeons sur la manière de taxer les envois de satellites de façon à concilier les contraintes.

Il s’agit en effet de financer l’atteinte d’un niveau « acceptable » de débris spatiaux (lequel serait évidemment donné par les scientifiques spécialistes de la question), tout en n’entravant pas le développement des activités spatiales. Il ne paraît malheureusement pas aujourd’hui possible d’envisager un nettoyage intégral de l’espace puisque, au-delà des difficultés techniques, les estimations actuelles sont de l’ordre de plusieurs centaines de millions d’euros pour le nettoyage de 5 débris.

Pour des économistes, cette situation n’est pas inhabituelle et s’apparente au problème du financement d’un bien commun, c’est-à-dire d’un bien pour lequel il n’est pas possible d’exclure quiconque de la consommation, mais où cette consommation est rivale (au sens où si une personne utilise une unité de ce bien, cette unité ne peut être utilisée par personne d’autre).

Or, depuis l’article de 1968 de l’écologiste américain Garrett Hardin, il est clair qu’il existe un risque : c’est la tragédie des communs. En effet, selon Garrett Hardin, face à ce type de bien, chacun va choisir ce qui est le mieux pour lui sans prendre en compte l’impact de sa consommation sur la ressource, ce qui va par effet de composition conduire à une surexploitation de la ressource commune.

Cet auteur en vient alors à conclure que pour éviter cette surexploitation, il faut soit privatiser cette ressource, soit la faire gérer par l’État. Contestant cette solution duale, la politologue Elinor Ostrom, prix en la mémoire d’Alfred Nobel en sciences économiques en 2009, a développé tout au long de sa carrière une approche théorique et empirique pour démontrer que les communs pouvaient également être gérés par des communautés : c’est la gouvernance polycentrique des systèmes économiques complexes.

Trois issues possibles

Dans notre contribution à cette question, nous essayons de comprendre comment grâce à une taxe il serait possible de rendre chacun responsable des effets qu’il engendre sur le bien commun qu’est l’espace.

À cette fin et en l’absence d’un modèle consensuel de collisions spatiales, nous modélisons les collisions dans l’espace grâce au principe des tiroirs de Dirichlet (ce que la littérature nomme également le pigeonhole principle : si n chaussettes occupent m tiroirs, et si n > m, alors au moins un tiroir doit contenir strictement plus d’une chaussette) ou, de façon équivalente grâce au mathématicien français Pierre Bernhard (INRIA) à un modèle de collision entre « tubes » à quatre dimensions.

À partir de là nous sommes en mesure de définir les fonctions de profit de ceux qui lancent des satellites dans l’espace (États, entreprises, ou particuliers).

Nous comparons alors trois configurations :

- la situation où il n’y a pas de régulation et où chacun envoie dans l’espace autant de satellites qu’il le souhaite ;

- la situation où chaque envoi de satellite est taxé afin de payer les frais liés à la dépollution ;

- la situation où une agence internationale régule de façon centralisée les envois de satellite dans l’espace afin de préserver l’espace commun.

Nous aboutissons à deux conclusions principales.

Premièrement, en l’absence de régulation, il va évidemment y avoir une hausse du nombre de débris. Deuxièmement, dans notre modèle, une taxe forfaitaire permet d’atteindre plus efficacement l’objectif de réduction des débris spatiaux qu’une taxe progressive.

Il s’agit là évidemment d’un premier travail, mais nous espérons qu’il conduira nos collègues de sciences sociales à s’intéresser à ce problème et à y travailler avec nos collègues mathématiciens et physiciens. En matière d’espace, comme dans d’autres domaines, nous croyons que la tragédie n’est pas inévitable !

Nous remercions vivement Pierre Bernhard (INRIA Sophia-Antipolis Méditerranée) et Christophe Bonnal (CNES) pour leurs commentaires et suggestions.![]()

Marc Deschamps, Chercheur, membre associé du Bureau d’économie théorique et appliquée (BETA), Université de Lorraine; Hervé Moulin, Mathématicien et économiste, titulaire de la chaire d’économie « Donald J. Robertson », à la Adam Smith Business School, University of Glasgow et Sylvain Béal, Professeur et Directeur du CRESE, thème de recherche : théorie des jeux , Université de Franche-Comté

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

![]()