Selon Sophocle, les hommes libres ont une langue libre. Il faut croire que l’homme occidental n’est définitivement plus libre. Parler et même écrire sans entrave relève de la gageure aujourd’hui ; voire de l’utopie.

Ce qui conduit à notre effacement, en sus du manque de courage, c’est précisément cette perte du dire sans obstacle, qu’on l’appelle ou non le politiquement correct – ce stade est même depuis longtemps dépassé étant devenus nos propres censeurs. Les Grecs anciens ne possédaient pas un mot pour dire liberté d’expression mais deux. L’un était l’isêgoria, l’égalité dans le droit de s’exprimer publiquement à l’Assemblée et la parrhêsia, le droit de dire ce que l’on désire.

Bientôt, nous n’aurons plus ni l’un ni l’autre au nom d’un prétendu respect pour le vivre ensemble qu’au fond de nous-mêmes nous ne respectons plus ; nous ne savons même plus ce que le contrat social signifie et implique. Le temps est donc venu de l’anabase, ce voyage intérieur, cette odyssée, en temps de religiosité extrême, que les aventuriers immobiles osent mener.

Egoïstement, d’aucuns y répondent favorablement – dont je compte -, à l’abri des contingences matérielles, menacés par le seul délabrement physique et naturel du corps et de l’esprit, quand d’autres prennent le risque de la mort en des odyssées autrement pleines de dangers. La parabole du maître et de l’esclave hégélien est là tout entière contenue dans cet amer constat. Les cartes sont redistribuées et l’on continue à le nier, à faire comme si la fièvre allait tomber à grands coups d’antibiotiques et de pommades illusoires.

De nouvelles odyssées

La cavale éperdue d’Anis Amri, ce suicidé de la société, s’est interrompue dans la banlieue ouvrière de Milan le 23 décembre 2016. Le jeune homme a été abattu par les forces de l’ordre de la Péninsule italienne. Abattu lors d’un simple contrôle d’identité annonce un communiqué laconique et néanmoins parcouru d’orgueil. « Simple » : on souhaiterait sincèrement que chaque chose, chaque état, soit simple ici-bas mais ce n’est guère le cas, ce n’est d’ailleurs jamais le cas. Plus c’est simple et plus le risque est grand de voir une société réduite justement à sa plus simple expression : un corps gouverné, sans âme ni conscience, qui répond au doigt et à l’œil et baste !

La mort de ce sociopathe me contraint à sortir de ma réserve. Devenu soudainement comme un oiseau rare, je m’y sentais à l’étroit conscient d’arpenter des terres d’apories, d’avoir été écrivant et mieux disant ; d’être déjà mort au dire et à l’écrit. De n’être plus qu’un ancien que l’on invite épisodiquement à chaque commémoration et que l’on oublie aussitôt les amuse-gueules engloutis, les coupes bues jusqu’à la lie.

Au creux des apparences, il y a des noyés, dans les ondes, des odyssées. Il ne sert à rien de jouer les esprits chagrins, je le sais ! Pourtant, il est de mon devoir de refuser le règne des apparences. Arétin soulignait que la « principale occupation de l’esprit humain est de s’ingénier à se leurrer ». Chose admise que l’on peut accepter ou réfuter pleinement sans pour autant accepter qu’en sus la société s’y emploie également ; vous renvoyant immanquablement là au règne du végétatif.

La liberté d’expression n’est qu’une promesse de bonheur, certes, et la nostalgie d’une origine perdue, mais faut pas pousser mémé dans les orties ! Cette nostalgie indique la béance, le manque et surtout l’isolement. L’impuissance également. L’anabase en est l’incarnation : le contemplateur solitaire plutôt que l’acteur. L’éther préféré à la geste ! Mais il arrive toujours un moment, en un soubresaut, un hoquet de survie, même s’il s’avère futile, où cette rupture devient l’origine d’un retour aux sources et d’un regain de vie. Telle est la parabole d’Ulysse hanté par Ithaque. Avec la mort d’Anis Amri, j’ai souhaité redevenir, même de manière utopique, libre. Dire que sa mort n’est pas si simple que cela et rappeler ici que je voulais interpeller déjà nos consciences il y a maintenant quatre ans. Mais l’indifférence devient le support d’une éthique universelle. Et frapper l’eau même de son glaive lasse. Quitte à remplir une fonction…

Terra Sicilia fecunda est !

En effet, de mars à juin 2013, je me suis rendu en Sicile, un contrat en poche – un contrat signé avec Flammarion, maison rattachée à la prestigieuse maison Gallimard – pour enquêter et écrire un livre sur la vie contemporaine des Siciliens loin des stéréotypes de vacances ou des films hollywoodiens. Nul Popeye façon Club Med ni même de don Corleone façon Coppola donc, mais bien plutôt du sang, de la peine, des larmes et de la sueur…

Lampedusa était alors inconnue du grand public européen, les centres de rétention du Sud de l’Italie ne faisaient guère la une des journaux – sinon italiens – , le nouvel homme fort de la Sicile, Rosario Crocetta, lui aussi, était un parfait inconnu ou presque. Quant à Madame le maire de Lampedusa, Giusi Nicoloni, elle venait de quitter, elle l’ornithologue empruntée, sa réserve naturelle pour prendre les rênes de l’île après l’inculpation du maire précédent pour faits mafieux (je devais taire cela dans mes pages : le ridicule ne tue plus hélas et Jules Vallès avait tant raison). Personne en France, n’avait entendu parlé de NUOS et malgré mes bouteilles jetées à la mer notamment en direction de Denis Robert pour alerter l’opinion publique, cela demeurait aussi abscons qu’évoquer l’étoile Bételgeuse avec un ignorant des choses du ciel.

Pour financer mon séjour sicule, j’avais contacté naïvement, via une agence de presse avec laquelle je m’étais associé, les plus importants journaux et magazines leur proposant mes reportages, mes enquêtes et interviewes à venir. Mais les migrants – quasiment invisibles sur le plan international à l’époque –, aussi bien qu’une guerre civile larvée entre la population sicilienne et les grandes compagnies pétrolières qui sondent le canal de Messine, ou encore la construction d’une base américaine dans la clandestinité et la plus grande discrétion, le chômage galopant, l’anti-mafia en la personne de Pino Maniaci, la politique menée par Rosario Crocetta et son « ministre » de la Culture le poète et chanteur Franco Battiato… tout cela n’intéressait personne et j’en fus quitte pour des silences hypocrites et quelques agios bancaires. Aussi riche soit-elle, la Sicile ne fait pas rêver ; sauf en été pour y bronzer sereinement loin d’un Maghreb devenu dangereux.

Quelques mois plus tard, en octobre 2013 précisément, la première tragédie officielle sur mer qui survint faisant 500 morts me valut subitement un regain d’intérêt. Ils furent nombreux en effet à prendre contact pour me demander si je possédais des photographies estampillées le « poids des mots, le choc des photos » ; ce genre d’images iconiques montrant des corps flottants dans la mer immaculée ou abîmés dans les rochers volcaniques. Je n’en avais pas : ni pour eux ni pour personne d’ailleurs. Les autours tournoient toujours au même endroit mais ils laissent à d’autres le soin de mettre la plume dans la plaie. Les agios croissaient sereinement sans être inquiétés par une reprise des affaires qui ne viendrait plus. Il me fallait tourner la page et oublier.

Comble de malheur, à la lecture finale de mon manuscrit pourtant validé étape après étape, mon éditeur se rétracta subitement : trop politique, entendez par là : trop polémique, trop de questions posées que l’on préfèrerait muselées ou mort-nées : le Front national, les migrants, la mafia en col blanc, Berlusconi et les pétroliers en pilleurs insulaires. Dura lex, sed lex ! Trop simple de planquer la poussière sous le tapis : on finit toujours pas tomber dessus un jour ou l’autre. Que pense-t-on alors des propriétaires et de ceux qui l’ont placée là à cet instant précis ?

Le manque de courage n’est pas seulement l’apanage des hommes politiques et je le découvris à mes dépens. La Reine des andouilles, c’était moi ! Et il n’est nul Rabelais contemporain pour fouailler la merde que nos sociétés débiles génèrent pour me consoler. Fin de parcours. Illusions perdues. Travail bafoué. Au suivant ! Après tout, les tiroirs existent pour y enfouir des lambeaux de rêve. Et les éditeurs ne sont que des vendeurs de rêves ; eux aussi.

Einfühlung

Berlin. Je suis Berlin ! Après avoir été Paris et avant d’être Pétaouchnok ! Je suis tout ce que l’on voudra ! Empathie esthétique. Mais je ne suis pas con ! Pas encore. Jugez plutôt : aujourd’hui, les gouvernants posent la question d’interdire les camions à proximité des rassemblements humains. La presse cherche à savoir comment on peut prendre le train en France lorsqu’on est traqué depuis l’Allemagne. Interdire les rassemblements répondrait aisément à la question posée, interdire de prendre le train la nuit également. Que de futiles questionnements, vains et stériles sans analyse préalable des prémisses. Cela occupe les esprits. Regarder le doigt qui indique la lune…

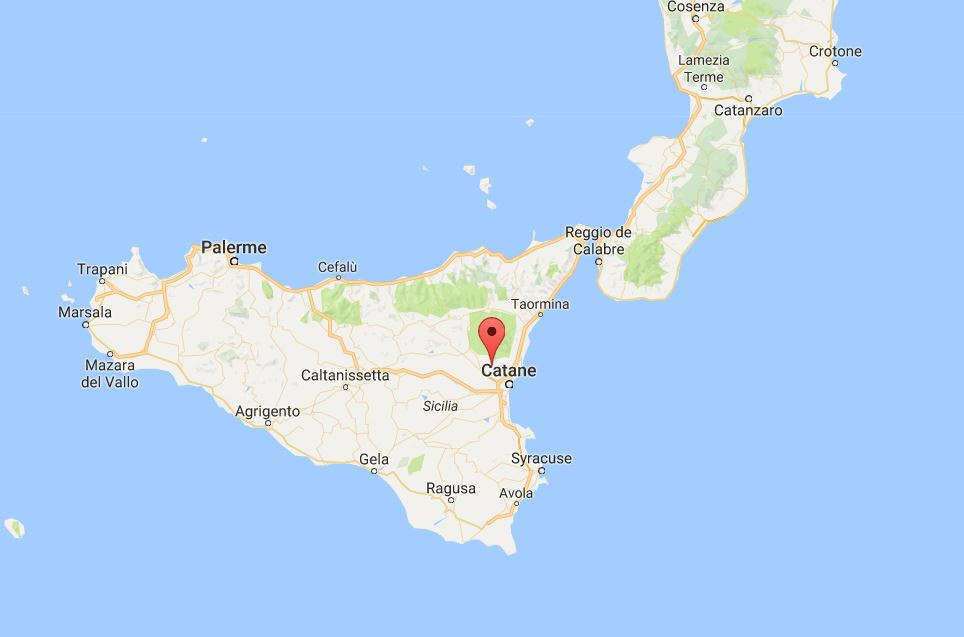

Anis Amri était passé par Lampedusa, puis avait séjourné dans un centre de rétention de Catania, celui de Belpasso, que j’avais visité et où l’on avait bouté le feu peu de temps avant mon interview. Anis Amri avait justement pris cinq ans ferme pour avoir brûlé son matelas et mis le feu au centre ; cinq ans passés entre la prison terrible de Catane et celle non moins terrible de l’Ucciardone à Palerme. A l’époque, j’avais posé des questions, rencontré des protagonistes, fait le travail que peu de journalistes font et surtout questionné ce que personne ne désire voir questionné ; sauf lorsqu’il est trop tard et que benoîtement, tous en chœur, demandent, une fois la tragédie accomplie : « pourquoi ? ».

Rien n’est simple, je le sais et je m’efforce de le rappeler ici plus qu’ailleurs. Mais nos manques de courages à connaître la vérité ressemblent de plus en plus à l’excuse d’après-guerre des peuples qui, découvrant l’horreur des charniers, s’exclamèrent : « Nous ne savions pas ! ». Nous ne voulons pas savoir. Plus aujourd’hui encore qu’hier. Ethique de l’indifférence ; toujours. Sarajevo ne flotte même plus sur l’arête de nos consciences. Alep ? Nous avons pris à notre compte la fabrication du mythique savon sur notre territoire et nous nous en vantons, ici et là, dans la presse ; c’est dire ! On se lave de tout, même des soupçons…

J’ai enquêté dans l’indifférence la plus complète et poser des questions m’a même valu quelques soucis au pays des silences. Par ma connaissance de la langue italienne, du sicilien, mes contacts, ma famille, j’ai entrouvert des portes et découvert le début modeste de pistes que j’aurais été incapable de suivre jusqu’à leur terme, mais cela confinait à l’envie d’éclairer, de dire, de parler. Et puis, au contraire, il y avait encore et toujours l’indifférence la plus complète. Une insensibilité digne des monstres que nous sommes devenus. Mais le plus grave ne saurait seul résider là. Le plus grave est que tout cela a été fait et écrit en vain. En vain, l’enquête sur l’anti-mafia qui voit aujourd’hui Pino Maniaci derrière les barreaux, lui que Canal + notamment avait encensé et présenté comme un véritable héros. En vain, les interviews des ministres de la Culture démissionnaires, des journalistes inquiétés par les Américains pour la construction de la plus puissante base américaine d’observation du monde. En vain, les rencontres, plus joyeuses, moins dramatiques, de doux illuminés qui vivent leur rêve sur une île à la dérive des sentiments en réintroduisant une race d’ânes disparus. De Palerme à Messine, je me suis rendu, naïf, Tartarin lorrain arpentant des terres prétendues d’apories et rencontrant des hommes de richesses infinies. Et par manque de courage, il n’en est rien resté, sauf des liasses de feuilles biffées d’un journal sicule.

C’est pourquoi modestement, je souhaite livrer ici ces pages épurées et réactualiser quelques articles pour donner à voir un monde aussi simple qu’il est compliqué. Etre un peu plus libre et dans l’expression et dans le geste que je ne le suis devenu dans l’indifférence.

Je lui dirai les mots bleus / les mots qu’on dit avec les yeux /Je lui dirai tous les mots bleus / Tous ceux qui rendent les gens heureux / Tous les maux bleus.

Jean-François Patricola, le 27 décembre 2016