Pixabay, CC BY-SA

Josselin Noirel, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et Sigrid Leclerc, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

En juin 2000, le président des États-Unis, Bill Clinton, put annoncer que la première version de la séquence du génome humain venait d’être achevée. Son allocution se faisait l’écho des espoirs qui s’étaient cristallisés autour de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et la génétique : d’après lui, il restait certes beaucoup de travail mais les maladies d’Alzheimer ou de Parkinson, le diabète comme le cancer allaient pouvoir être guéris ou prévenus en traitant leur cause à la racine. La connaissance du génome humain devait être la révolution grâce à laquelle le mot « cancer » n’évoquerait plus, chez les enfants de nos enfants, que la constellation céleste. Une génération plus tard, les investissements massifs, comme l’initiative américaine All of Us en 2015, se sont succédé et toutes ces pathologies sont loin d’être éradiquées.

Pourtant, depuis l’an 2000, les technologies d’analyse du génome (séquençage et génotypage) n’ont cessé d’évoluer et le débit de production des données a, pendant un temps au moins, crû plus vite que les performances de calcul des ordinateurs – la fameuse loi de Moore. Profitant de cette accélération, des projets de plus en plus ambitieux ont pu voir le jour (HapMap, 1 000 Genomes, 100 000 Genomes, GTEx, ENCODE, etc.) pour fournir une photographie de plus en plus fine de la génétique de l’espèce humaine.

À un moment où la génétique révèle progressivement la complexité de l’ADN et à l’aube d’une révision des lois de bioéthique, l’incursion des entreprises de génomique personnelle, accompagnée d’enjeux économiques et alimentée par une certaine fascination des médias, pose la question du bien-fondé scientifique des tests ADN. Ces tests commercialisés proposent des analyses médicales et généalogiques. Ici, nous traitons de la généalogie génétique pour la détermination des origines géographiques et ethniques.

De vastes projets comme HapMap et 1 000 Genomes ont recensé et documenté ces variations génétiques existant dans les populations humaines. Par exemple, sur le chromosome 3, on peut observer en position 167 978 688 un A (une adénine) ou un G (une guanine), selon la personne dont on analyse le génome. La coexistence de ces deux formes, de ces deux allèles, est-ce qu’on nomme un polymorphisme génétique, dans ce cas précis un polymorphisme diallélique. L’espèce humaine étant diploïde, un génome complet sera constitué de deux chromosomes 3 donnant lieu à trois possibilités : AA, AG et GG ; ce sont des génotypes.

Polymorphisme et populations humaines

Des millions de polymorphismes jalonnent le génome de tout individu. La composition exacte en allèles est spécifique à cet individu et elle embarque une part d’information sur la ou les populations humaines auxquelles lui et ses ancêtres appartiennent.

Reprenons rs4502625, le polymorphisme vu plus haut : l’allèle G est rare dans les populations de l’Asie de l’Est (moins de 5 %) tandis que l’allèle A est relativement rare (moins de 20 %) dans les populations africaines. Chez les Européens, les deux allèles coexistent à égalité. Une personne dont on établit que le génotype est AG pour rs4502625 aura plus de chance d’appartenir à une population européenne ; d’un autre côté, un génotype GG aurait plutôt pointé une origine africaine et un génotype AA aurait indiqué une origine est-asiatique et à peu près exclu une origine africaine. Cependant, ce polymorphisme, pris isolément, ne saurait être fiable : des indices similaires doivent être glanés sur tout le génome pour que l’on puisse en tirer une interprétation. Cette interprétation doit être comprise comme probable et non pas certaine : la réalité génétique est complexe et les modèles mathématiques qui permettraient d’appréhender cette complexité font encore défaut.

Une identité partagée

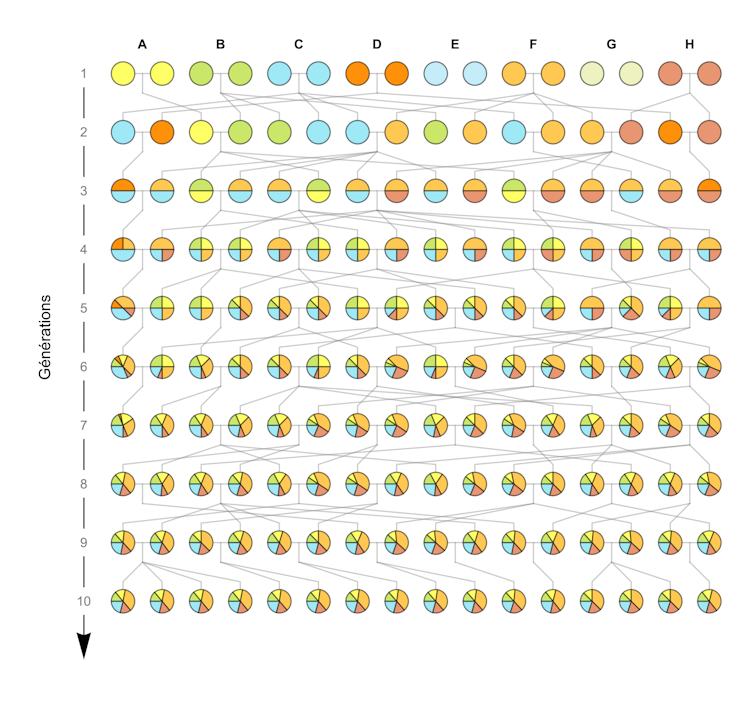

Les affirmations avancées par les entreprises de généalogie génétique relèvent souvent du tautologique. Autrement dit, une assertion trivialement vraie de tout individu au sein d’une population nous est livrée. Illustrons ce cas par une simple simulation de brassage génétique dans une petite population.

De deux choses l’une, soit les individus de la première génération ne laissent aucune descendance (c’est le cas des couples fondateurs E et G mais également D) parmi la population finale soit ils sont chacun l’ancêtre de tous (les mêmes couleurs composent tous les individus de la dernière génération). Dit autrement, un individu qui démontrerait, arbre généalogique à l’appui, qu’il descend du couple fondateur A démontre que le couple A est l’ancêtre de tous ses contemporains également. Par conséquent, lorsqu’on révèle à Danny Dyer qu’il est le descendant d’Édouard III d’Angleterre, on révèle par là même que toute personne ayant un tant soit peu de sang anglais est, elle aussi, de lignée royale. Ainsi, de nombreuses révélations que pourrait faire un test génétique valent autant pour l’individu en quête d’identité que pour une très large population. Il s’agit donc d’une identité partagée.

Bien sûr la réalité est plus nuancée, selon l’échelle de temps (ce qui est vrai pour vingt générations dans le passé ne le sera pas pour dix), l’échelle géographique et l’histoire migratoire d’une population ou son relatif isolement par des barrières naturelles.

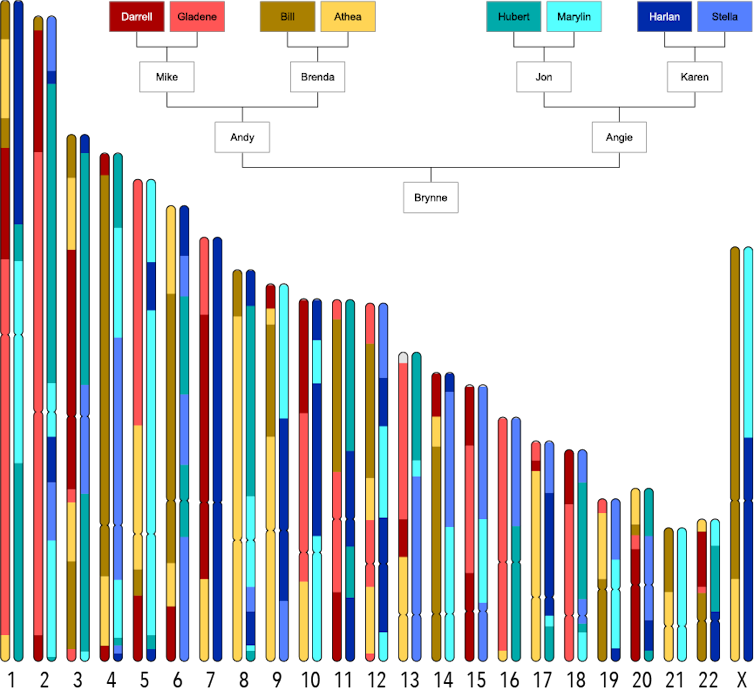

La transmission du patrimoine génétique

La transmission du patrimoine génétique peut être mal comprise du public : cette transmission est imparfaite et partielle. Contrairement à l’image savammant véhiculée par ces entreprises, le génome n’est pas un grand livre qui recenserait, à l’infini, les moindres détails des vicissitudes de nos aïeux. Pour nous en rendre compte, concentrons-nous un instant sur les chromosomes non sexuels. S’il est vrai que la moitié provient de la mère et l’autre du père, il est erroné de penser que les quatre grands-parents contribuent équitablement. En effet, leur patrimoine génétique est soumis à la roulette de la recombinaison génétique, ce mécanisme qui, par ailleurs, assure le brassage génétique. Kitty Cooper, joueuse de bridge américaine et généalogiste amateur, en fournit un exemple éloquent avec son analyse du génome de Brynne Gallup : le génome de la grand-mère maternelle, Karen, ne représente que 23,5 % du génome de Brynne quand celui de Brenda, la grand-mère paternelle, en représente 25,7 %. Les différences s’accentuent encore pour les arrière-grands-parents : Brynne ne doit que 9,8 % de son patrimoine génétique à Darrell, le père du père de son père, contre 14,5 % provenant de Gladene, la mère du père de son père. Par conséquent, les résultats des tests génétiques d’un frère et d’une sœur pourront présenter des différences substantielles et contre-intuitives.

Le détail de la mosaïque génétique démontre comment des segments entiers d’ADN terminent aux oubliettes : le chromosome 7 maternel est ainsi intégralement hérité de Harlan, le père de la mère de la mère de Brynne. Sur ce chromosome, la trace et l’histoire des trois autres arrière-grands-parents maternels est bel et bien perdue. Au fil des générations, les ancêtres finissent donc par quitter le patrimoine génétique, plus précisément, la moitié d’entre eux disparaît sur une dizaine de générations (250 ans).

La généalogie génétique ne peut donc prétendre rendre compte exhaustivement des racines de quelqu’un, seules seront présentes celles qui auront résisté aux caprices de la recombinaison.

Les déductions géographiques et ethniques sont-elles fiables ?

Premièrement, un pilier méthodologique de la généalogie génétique est que ce n’est pas tant les origines qui sont interrogées que la proximité génétique avec certains de nos contemporains censés être représentatifs d’un groupe, le panel de référence, dont l’établissement se heurte à des problèmes et des biais méthodologiques. Non seulement faut-il que le panel soit représentatif et exhaustif mais le lien entre génétique, culture et géographie, s’il existe, est cryptique. Certains tests, comme Primeval DNA, prétendent surmonter cette difficulté en proposant des comparaisons avec de l’ADN fossile mais le nombre d’échantillons dans le panel de référence s’en trouve drastiquement réduit ; la question des origines est, dans ce cas, peut-être mieux posée mais la réponse risque d’être d’autant moins étayée.

Deuxièmement, les méthodes mises au point pour les tests génétiques ne sont pas soumises aux mêmes épreuves que des outils académiques. Quelques entreprises, telles 23andMe et Ancestry, ont publié certains détails de leur méthode démontrant une précision généralement comprise entre 70 % et 100 % selon les groupes considérés.

Troisièmement, les origines correspondent non pas à une interprétation solidement établie mais à l’interprétation la plus probable des données compte tenu du panel de référence de telle ou telle entreprise. Or, l’interprétation la plus probable n’est pas nécessairement très probable. On en veut pour preuve que 23andMe propose de modifier le niveau d’incertitude – entre 50 % et 10 % – avec lequel on souhaite lire ses résultats. Comme cela fut maintes fois observé, l’interprétation des origines dépend de l’entreprise à laquelle on confie son ADN et elle peut évoluer à mesure que les méthodes subissent des altérations.

Société et tests génétiques

Du point de vue législatif, il subsiste un flou concernant le lieu de production des données ou l’utilisation des données. Le client peut parfois demander la suppression de ses données et la destruction des échantillons de sa salive même si les procédures sont parfois longues. Une majorité des clients accepte de participer à des programmes de recherche. Les bénéficiaires de ces programmes ne sont pas toujours précisés : il peut s’agir de recherche privée tout comme de recherche publique. Dans tous les cas, les données sont anonymisées.

C’est tout l’enjeu de la révision des lois de bioéthique que de faciliter tout en l’encadrant le fonctionnement de ces entreprises en France.

Enfin, l’ADN est une molécule fascinante mais, en dehors des laboratoires de génétique, la fascination confine parfois au mystique. Ainsi, Bill Clinton voit dans le séquençage du génome la tentative de l’Homme de s’initier à « la langue dans laquelle Dieu créa la vie ». La part de mystère autour de l’ADN, qui, en dépositaire de tous les secrets d’une personne, serait capable de faire renouer le client avec son passé, ses ancêtres et son identité, est avidement cultivée par les entreprises proposant des tests génétiques. Cette quête est loin d’être simple, elle est loin d’être neutre en raison des questions identitaires et la démarche même mérite qu’on l’étudie y compris dans sa dimension historique (on pourra consulter à ce sujet Pour une histoire politique de la race de Jean‑Frédéric Schaub, publié en 2015 aux éditions du Seuil).![]()

Josselin Noirel, Maître de conférences, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et Sigrid Leclerc, Ingénieure de recherche, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

![]()