(RT France)

Nicolas Tenzer, Sciences Po – USPC

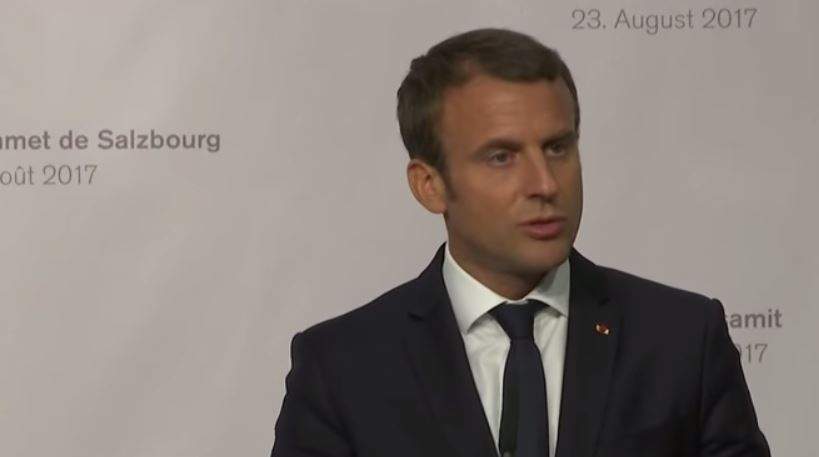

Le discours de politique étrangère du président de la République lors de la conférence annuelle des ambassadeurs est traditionnellement un moment important. Largement relayé dans les capitales étrangères, il est censé donner les principales orientations de la politique extérieure de la France. Celui qu’Emmanuel Macron doit prononcer pour la première fois, ce mardi 29 août, est particulièrement attendu. Son élection a fait naître des espoirs considérables dans le monde et le jeune Président est souvent présenté comme le nouveau héraut tant de l’Europe que de la liberté politique.

La séquence de ses premiers mois de sa présidence – sommet de l’OTAN, Conseil européen, G7 à Taormina, rencontres bilatérales avec les principaux dirigeants mondiaux, dont Poutine et Trump, son engagement pour l’accord de Paris marqué par son message vidéo « Make Our Planet Great Again » en réponse au désengagement américain – ont marqué les esprits d’autant que certains le considéraient comme novice en la matière. En même temps, tant son mélange de fermeté et d’ouverture envers Poutine que son approche en recul par rapport à celle de son prédécesseur sur la Syrie, ont suscité des interrogations dans les cercles internationaux.

Ce composite d’espoir et de crainte n’est, au demeurant, pas lié seulement à la posture de Wunderkind de la politique française – ainsi qu’on l’a souvent décrit, mais plus largement à une question plus vaste et guère nouvelle sur les marges d’action de la France dans la nouvelle donne internationale. Emmanuel Macron devra donc non seulement rassurer, mais aller au-delà dans la définition d’une vision du monde qui n’est pas seulement une série de positions. Cette clarification l’obligera sans doute à dépasser une « diplomatie du “en même temps” » qui pourrait, à moyen terme, égarer les esprits et brouiller son image internationale de dirigeant du monde libre.

Un exercice d’équilibriste

L’exercice en lui-même est compliqué pour trois raisons.

D’abord, pour ne froisser à peu près personne, le discours doit embrasser large. De même que le discours de politique générale du premier ministre, sur le plan intérieur, prend souvent le risque d’être un catalogue un peu indigeste à force de se vouloir quasi exhaustif, celui de politique étrangère du Président peut difficilement oublier une zone du monde et une problématique transversale. Dans cet ensemble forcément disparate, le lecteur devra à la fois trouver ce qui l’intéresse et percevoir une hiérarchie d’ensemble.

Ensuite, le discours doit naviguer entre, d’une part, des éléments de doctrine censés structurer une intention durable pendant la durée du quinquennat, voire au-delà, et exprimer une philosophie des relations internationales à laquelle le fondateur d’En Marche ne peut qu’être personnellement attaché ; d’autre part, une dimension pragmatique et concrète. Si la doctrine l’emporte sur les éléments d’action hic et nunc, le Président sera accusé d’être inconsistant ou irrésolu. Si les impératifs immédiats dominent la philosophie, on lui reprochera de ne pas avoir un cap clair.

De ce point de vue, son premier grand entretien de politique étrangère accordé à plusieurs journaux n’avait pas entièrement évité cet écueil dès lors qu’il s’aventurait en dehors des thématiques européennes. Certaines références, qui ont suscité un certain scepticisme chez les spécialistes de politique étrangère – gaullo-mitterrandisme, dénonciation d’un prétendu néo-conservatisme passé, paraissaient plus empruntées à quelques « maîtres anciens » autodésignés que pensées de manière originale. Elles n’offraient pas de clés pour l’action.

Enfin, de manière encore plus délicate, un Président ne peut – par définition – tout dévoiler. Non seulement il doit se garder d’indispensables marges de manœuvre, mais il lui faut aussi pouvoir agir par surprise, sinon par ruse, et donc laisser dans le non-dit certaines de ses stratégies. Les analystes pourront se risquer à certaines hypothèses sous leur responsabilité, mais tout dans la pensée du Président ne saurait être public. En politique étrangère plus qu’ailleurs, la pensée doit être « complexe » et subtile.

Pour autant, la fonction performative du chef de la diplomatie qu’est le Président sous la Ve République est essentielle : dire, c’est aussi faire. Ses interlocuteurs, en particulier alliés, doivent savoir où la France entend aller. Une prévisibilité, gage de crédibilité, accompagne toujours l’imprévisibilité propre à la dissuasion. Enfin, dans un monde gouverné par la « diplomatie publique » sous ses différentes formes, le soutien et l’approbation, essentiels à la réalisation des objectifs de politique étrangère, ne sauraient tolérer un trop grand flou.

La Russie de Poutine, le premier risque

Les risques, en politique extérieure, sont pour une large partie déterminants pour l’appréciation de ses objectifs. Il n’y a pas de politique réaliste qui ne les évalue précisément et entende les écarter. La diplomatie, entendue comme déploiement des moyens non militaires au service de la politique étrangère, ne saurait être entendue comme fin en elle-même. Ces risques doivent être hiérarchisés en fonction de leur importance et de leur globalité.

Le premier risque, parce qu’il est de nature systémique, est lié à l’offensive, tant militaire qu’idéologique, de la Russie de Poutine. Non seulement ce pays occupe illégalement, de fait, une partie de la Géorgie depuis l’été 2008, mais également la Crimée ukrainienne et le Donbass. La guerre qu’il y a conduit a fait plus de 10 000 morts et plus d’un million et demi de déplacés. La Russie menace également des pays membres de l’Union européenne, en particulier les pays baltes, et conduit dans d’autres une guerre d’influence pour tenter de les allier à sa cause, éventuellement par des actions de déstabilisation et de désinformation. En Syrie, il a soutenu militairement le régime Assad, responsable d’environ 500 000 victimes, tout en contribuant directement à sa guerre d’extermination aux côtés de l’Iran.

Enfin, sur le plan global, la Russie vise à délégitimer les organisations internationales et les principes, notamment le droit international, qui les sous-tendent. Plus largement, il vise, en s’appuyant pour ce faire, sur les mouvements antilibéraux en Europe et ailleurs, à déconsidérer les valeurs liées à la liberté, aux droits de l’Homme et à la société ouverte. Plus insidieusement qu’au temps de l’idéologie lourde du communisme, la Russie s’oppose frontalement aux principes qui animent le Président français et les autres dirigeants politiquement libéraux en Europe, dont la chancelière allemande.

L’Européen Emmanuel Macron, s’il entend tracer les perspectives géopolitiques – et pas seulement économiques et institutionnelles – pour l’Europe peut difficilement ne pas nommer un tel adversaire, comme il l’avait d’ailleurs fait dans ses documents de campagne. Ses propositions pour l’Europe de la défense l’illustrent au demeurant. Une meilleure réappropriation par la France des missions de l’OTAN, dans la définition desquelles elle doit contribuer plus fortement, irait aussi dans ce sens.

Choisir son camp, gage de crédibilité

De manière générale, son projet de relance de l’Europe va dans un sens totalement opposé aux « valeurs » défendues par le Kremlin. Sa rencontre à Versailles avec Vladimir Poutine peut s’analyser comme une série de six tests de la dernière chance à son endroit.

- La Russie est-elle prête à combattre effectivement Daech, ce qu’elle n’a guère fait pour l’instant ?

- Est-elle prête à renoncer à opprimer ses propres minorités et ses dissidents ? Elle n’en prend pas le chemin.

- Va-t-elle mettre un coup d’arrêt à ses menaces vis-à-vis de certains pays européens et à ses ingérences dans la politique intérieure de ces États, notamment pays baltes, Balkans et Slovaquie ?

- Peut-elle être un partenaire sincère dans les discussions sur l’avenir de la Syrie ou son seul objectif est-il de conserver au pouvoir un criminel de guerre et d’établir un co-protectorat avec Téhéran et Ankara sur ce pays, ce qu’Emmanuel Macron avait dénoncé lors du G7 ?

- Moscou est-elle susceptible d’accepter le respect du droit international en Ukraine et en Géorgie ?

- De manière générale, la Russie peut-elle revenir à un jeu coopératif au sein des institutions internationales ?

Et si cela ne se produit pas, quelles conséquences sommes-nous prêts à en tirer ? Inversement bien sûr, si le Président Poutine – sans doute chose improbable – devait changer radicalement de stratégie, quelles seraient les bases d’un partenariat mutuellement bénéfique que nous pourrions offrir à la Russie ?

Le libéral Macron ne peut pas accepter, sauf à faire refluer les espoirs placés en lui, une politique du fait accompli. Philosophiquement, n’est-il pas loin de ceux dont le cynisme s’autoproclame intelligence, dont le prétendu réalisme cache le défaitisme et qui nomment « grandeur » ou « indépendance nationale » ce qui n’est que la soumission à la force ? Pas plus qu’en politique intérieure, le renvoi sur des responsabilités « de plusieurs côtés » n’est de bon aloi en politique extérieure lorsque l’essentiel est en jeu. Ni en Ukraine, ni en Syrie, on ne peut dire, sans jouer avec la vérité, que les responsabilités sont partagées ou que chacun doit faire un effort – en tout cas, de même nature. Même pour une puissance qui entend jouer un rôle de médiatrice, le choix de son camp est le premier signe de crédibilité.

La lutte contre le terrorisme et la cohérence de la liberté

Beaucoup mettent le deuxième risque – la persistance sinon le renforcement du terrorisme, principalement islamiste – en premier. Combien rétorquent que les Russes ne font pas sauter de bombes dans les rues de Paris, de Londres ou de Berlin ? D’autres, à l’extrême droite, ont dit la même chose d’Assad, comme pour l’innocenter, alors que sa politique contribue à son expansion. De fait, les deux risques sont de nature différente. Défaire le terrorisme est une obligation pour toute démocratie et combine des actions militaires extérieures et policières intérieures. Il nous enjoint d’unir nos forces dans une coalition avec des pays dont, sans doute, nous ne partageons pas toujours les valeurs. Mais si la lutte contre le terrorisme est l’obsession unique dans la définition de notre politique étrangère, nous deviendrons myopes sur le moyen et long terme.

Les terrorismes – car il en est plusieurs – ont de multiples sources et motivations qu’on ne saurait traiter ici. S’il faut combattre les terroristes d’aujourd’hui, il convient aussi d’essayer d’éradiquer les causes possibles des terrorismes de demain. L’une de celles-ci est aussi le ressentiment, la disparition de tout espoir et l’enrégimentement de larges populations par des groupes radicaux. Ainsi, l’oppression politique est l’une des causes – certes pas la cause unique – de la montée des terrorismes. Penser que des régimes dictatoriaux, notamment au Moyen-Orient, sont stables constitue une première erreur. Estimer qu’ils sont à même de nous prémunir à moyen terme du risque terroriste en constitue une seconde, encore plus lourde de conséquences.

Ainsi, ne pas barrer l’espoir d’une révolution pacifique qui s’est fait jour avec les « printemps arabes » est non seulement mettre la France dans le camp de la liberté, mais aussi conduire une politique réaliste que n’est pas le soutien aux prétendus hommes forts. C’est aussi mettre les peuples du côté de la France et, partant, la meilleure réassurance possible. Le pire risque pour notre pays est – mais aussi pour ses dirigeants – de perdre la confiance des combattants de la liberté, qu’ils soient au Sud ou à l’Est.

Pour ce faire, enfin, il faut renoncer aux lectures simplistes du Moyen-Orient auxquelles certains responsables politiques n’ont pas échappé par le passé : lecture exclusivement marquée par la rivalité entre sunnites et chiites, oubli des intérêts et rivalités qui dépassent ou cassent ces clivages, lecture purement clanique (« l’alaouite Assad »), oubli du facteur démocratique et des luttes sociales, etc. Une « compréhension » à la serpe conduit à une politique du même acabit, nécessairement vouée à l’échec.

La puissance de la France et l’intendance

Si elle entend compter en Europe et sur la scène internationale, la France doit renforcer ses moyens de puissance. Sur le plan économique, cette ambition est au cœur du projet présidentiel. Au-delà des polémiques liées aux mesures récentes de régulation, tout indique que le cap de 2 % du PIB pour les dépenses militaires en 2025 sera poursuivi. Restent les moyens de notre politique étrangère qui sont en diminution constante depuis plus d’une décennie, et sans doute insuffisamment bien orientés.

Le dernier coup de rabot est, pour beaucoup, celui de trop. Malgré plusieurs cris d’alarme et rapports, dont deux de l’auteur de ces lignes, la diplomatie d’influence marque sérieusement le pas, alors que c’est l’un des éléments fondamentaux de la puissance à moyen terme. Parlant devant les ambassadeurs français, le Président ne peut se taire.

Gouvernement américain/Wikimedia

En premier lieu, comme en matière de défense, nous devons nous orienter dans un travail de programmation stratégique. La sanctuarisation de nos moyens de politique extérieure est la marque d’un grand pays. Le Livre blanc de 2008 sur la politique étrangère, passé inaperçu, n’a pas vraiment structuré la politique étrangère des années suivantes. L’exercice dans lequel il nous faudrait nous engager doit avoir une autre ampleur et définir les priorités, les modes d’action et les instruments adéquats à un horizon 2025 par zone, pays et thématique.

Ensuite, en appui au Président et au ministre, des responsables de haut niveau devraient être nommés dans des domaines où la voix de la France doit compter pour illustrer ses valeurs et celles pour lesquelles le Président a plaidé pendant sa campagne. Nous avons ainsi suggéré que soit désigné un Haut-commissaire aux droits de l’Homme non par idéalisme, mais parce qu’une politique active d’assistance à la démocratie et de soutien aux défenseurs des droits contribue à la stabilisation du monde. Il en va de même pour la coopération pour laquelle nous avons non seulement une expérience, mais aussi une doctrine que nous devons mieux porter dans les enceintes multilatérales et par une politique bilatérale plus ambitieuse et marquée par la constance.

En troisième lieu, sur certaines zones du monde, notamment l’est de l’Europe, également au-delà de l’Union, et l’Asie du Sud-Est, nous avons besoin d’une présence politique plus affirmée. Elle pourrait être assurée par quelques envoyés spéciaux directement missionnés par le Président.

Enfin, en matière de commerce extérieur et d’expertise internationale, une politique mieux coordonnée, allant en profondeur et qui ne saurait se résumer aux grands contrats et aux « mécanismes » administratifs est le pendant indispensable d’une politique de puissance que nous devons réaffirmer.

![]() L’ambition que le Président pourrait ainsi dessiner serait donc triple. D’abord, il lui appartient de nouer le réalisme qui fonde la puissance aux principes et au droit, non pas qu’ils soient antinomiques, mais parce que tout réalisme bien compris suppose d’acquérir les moyens pour les promouvoir. Ensuite, s’il entend laisser dans l’histoire la trace d’un homme qui a fait progresser la liberté, c’est, partout dans le monde, de ce côté de l’histoire qu’il doit poursuivre son action. Toute contradiction lui serait nuisible, y compris sur le plan intérieur. Enfin, nul Président ne marque les relations internationales d’un pays si celles et ceux qui en sont les acteurs – publics ou non – ne se trouvent pas confortés et encouragés ; l’intendance doit suivre. Pour la France, c’est un défi aujourd’hui sérieux.

L’ambition que le Président pourrait ainsi dessiner serait donc triple. D’abord, il lui appartient de nouer le réalisme qui fonde la puissance aux principes et au droit, non pas qu’ils soient antinomiques, mais parce que tout réalisme bien compris suppose d’acquérir les moyens pour les promouvoir. Ensuite, s’il entend laisser dans l’histoire la trace d’un homme qui a fait progresser la liberté, c’est, partout dans le monde, de ce côté de l’histoire qu’il doit poursuivre son action. Toute contradiction lui serait nuisible, y compris sur le plan intérieur. Enfin, nul Président ne marque les relations internationales d’un pays si celles et ceux qui en sont les acteurs – publics ou non – ne se trouvent pas confortés et encouragés ; l’intendance doit suivre. Pour la France, c’est un défi aujourd’hui sérieux.

Nicolas Tenzer, Chargé d’enseignement International Public Affairs, Sciences Po – USPC

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.

![]()