British Royal Library/Wikipedia, CC BY-SA

Luc Fraisse, Université de Strasbourg

Cet article est publié dans le cadre du colloque « Transmission » organisé par l’Université de Strasbourg et l’IUF, qui se tiendra les 28, 29 et 30 mai prochains, et dont nous sommes partenaires.

Aux origines des littératures, on trouve toujours l’idée de sauver quelque monument de la pensée sur le point de se perdre. Les deux épopées d’Homère veulent transmettre à l’avenir non seulement une guerre de Troie remontant à environ quatre siècles plus tôt, mais le récit de cette guerre et de ses suites, comme on le voit dans cet étrange épisode de L’Odyssée où Ulysse, recueilli à la Cour du roi Alkinoos, entend un aède chanter déjà des exploits de cette guerre dont il a été lui-même le héros, ce qui lui tire des larmes. Il serait peut-être banal de dire que la littérature transmet, elle sauve, ce qui suppose une transmission vitale. Au cœur du Moyen Âge, les romans arthuriens (la « matière de Bretagne ») assurent la transmission et la survie à long terme des hauts faits des Chevaliers de la Table Ronde, et notamment de l’histoire sacrée du Graal. Le sort de la littérature antique s’est joué dans le scriptorium des abbayes médiévales ; nous ne la connaissons que grâce aux moines copistes. Transmission radicale, dans la mesure où la copie supposait la destruction du modèle antérieur.

À l’âge des œuvres sans auteurs – ou presque

La littérature transmet, et nous transmettons la littérature. Du moment que la littérature a commencé à se produire, et que cette production fait boule de neige, elle engendre de nécessaires passeurs. Et les écrivains sont les premiers à endosser ce rôle. La littérature est transmission de littérature. Nous connaissons les tragédies d’Ennius, le dramaturge de la république romaine, essentiellement parce que Cicéron aime à le citer : ces vers cités sont ce qui nous est transmis de son œuvre. L’orateur grec Hypéride est plus connu de nous par sa renommée, c’est-à-dire par ce que nous transmettent de lui ses contemporains, que par ce qui nous reste de ses discours, même si l’on ne cesse d’en retrouver, depuis le XIXe siècle, des morceaux.

Il a par ailleurs existé une très longue période, diamétralement opposée à la nôtre, où la notion d’auteur ne s’imposait pas. La matière était à tous, parce qu’elle n’appartenait à personne en particulier. Produire une œuvre, ce pouvait être en recopier une plus ancienne, plus souvent l’adapter à un contexte, à une époque, à un public (une Cour, un parvis, une foire). C’est ainsi que se transmet le roman de Tristan et Iseut, migrant d’œuvre en œuvre. Depuis les origines, le mythe incarne ce mode par excellence de transmission : un fonds narratif, avec ses épisodes, sa symbolique surtout (Œdipe, etc.), traverse les siècles et même, à beaucoup plus grande échelle, les civilisations, et vient déposer ses images dans un roman, une pièce, avant de poursuivre son chemin, dans une immense partie de furet. La légende est passée par ici, elle repartira par là. Jean Giraudoux, imaginant les prémisses du premier événement littéraire connu en Occident, précisément la guerre de Troie, dans une pièce de 1935 la fait pour finir advenir, bien que les personnages aient voulu croire jusqu’au bout qu’elle n’aurait pas lieu, et dans un ultime rebond fait annoncer (prédire, c’est son métier) par Cassandre, montrant Démokos mort à ses pieds, qui sera le casus belli : « Le poète troyen est mort. La parole est au poète grec ».

Ms. français 112, fol. 239, BnF

Homère pourra alors entrer en scène, la littérature occidentale peut commencer, cette littérature qui dès lors ressemble moins à un symposium où un président de séance distribuerait les tours de parole qu’à une compétition olympique où le flambeau va passer de main en main, est de fait passé de main en main d’Homère… à nous aujourd’hui !

Plus ignorée, plus effacée a été l’image ou l’identité de l’auteur, plus la littérature a été pure transmission, de contenus et de formes. Le proverbe italien sur le traduttore traditore (traducteur traître) s’éclaire par là. L’essentiel n’est pas la fidélité à l’auteur, à une œuvre, mais de transmettre, d’être un passeur de littérature. Encore à la fin du XIXe siècle, pour donner à lire en France les romans de Dostoïevski, on retaille les chapitres, on supprime des passages parfois conséquents qui paraissent intraduisibles, non pas en mots, mais à l’âme française : l’essentiel est de faire sentir le souffle de l’âme russe, ce n’est pas une affaire d’exactitude philologique. Où l’on voit que la restitution de l’œuvre est renvoyée aux marges. Les œuvres même les plus récentes sont traitées un peu comme les mythes de toujours : il s’agit de les revivifier, non de les photographier.

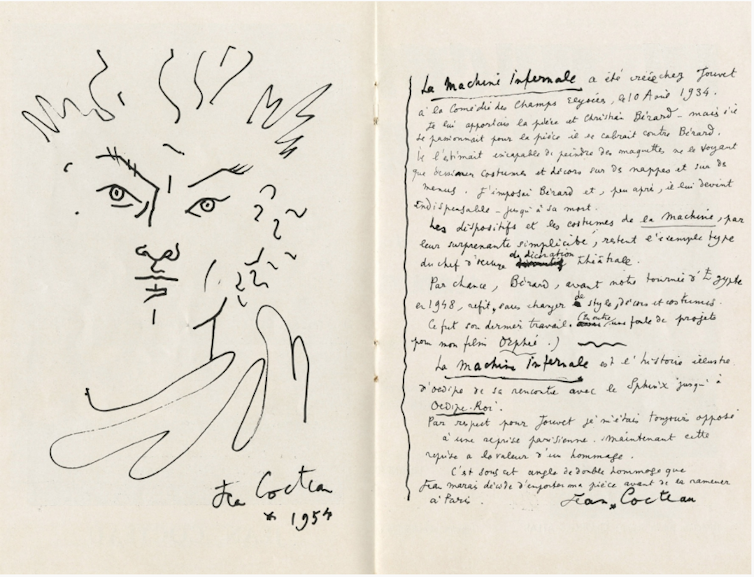

L’écrivain éditeur

La reconnaissance de l’auteur en tant que tel consacrerait-elle l’âge de la transmission restreinte ? Non, bien évidemment. Qu’est-ce qui empêcherait le mythe (devenu avec Freud complexe) d’Œdipe de poursuivre sa vie et sa renaissance d’œuvre en œuvre, de l’Œdipe Roi de Sophocle à La Machine infernale de Jean Cocteau ou aux Gommes d’Alain Robbe-Grillet ? La critique littéraire a forgé, dans la seconde moitié du XXe siècle, le concept d’intertextualité pour désigner cette nécessité, propre à la littérature, de se développer en récrivant les œuvres antérieures, en y renvoyant par toute une gamme allant de la plus voyante citation à la plus subtile allusion cachée. Le texte biblique se transmet, dans les œuvres littéraires, finalement un peu comme nous ont été transmises les pièces d’Ennius par Cicéron – sinon que nous possédons ici le modèle d’origine. Fabuleuse transmission que ce phénomène d’intertextualité, grâce auquel chaque œuvre littéraire entre dans une symphonie véritablement mondiale, où toutes les frontières se trouvent abaissées, et toutes les époques contemporaines les unes des autres.

BIU Montpellier

Mais la question se resserre dans le cas, qui ne date pas d’aujourd’hui, où un auteur décide de se faire le passeur, l’éditeur d’un autre auteur ou contemporain, ou du passé. Beaucoup d’œuvres, on pourrait l’oublier, nous ont été transmises par des écrivains qui n’en étaient pas les auteurs. Pas de plagiat ici, pas d’adaptation anonyme : l’œuvre est identifiée, portera le nom de son auteur d’origine, qu’un autre auteur met tous ses soins à nous donner. Il y met tous ses soins parce que les auteurs estiment tacitement constituer une confrérie, exclusivement composée des gens de métier, qui ont en partage le privilège, au sens où l’octroyaient nos anciens rois, d’exhumer, de restaurer au besoin, et en tout cas de transmettre l’œuvre d’un confrère antérieur, qui a eu une postérité plus malheureuse, si bien que transmettre leurs écrits ainsi sauvés de la disparition et de l’oubli, c’est accomplir un acte de justice et, à travers cet auteur édité, venger la littérature contre les coups du sort et les revers de l’Histoire.

À l’aube du XXe siècle, un André Gide fondant, grâce à sa fortune familiale et avec un groupe d’amis, la Nouvelle Revue Française, qui fera école et d’où dérivera un comptoir d’édition que nous appelons aujourd’hui les éditions Gallimard, porte sur ses épaules – il n’est certes pas le seul – ni plus ni moins la responsabilité de la littérature.

Wikipédia/Par Langlumé, Lithographe

Passeurs au sens le plus précis seront cependant Clément Marot éditeur non seulement de son père Jean Marot mais des Œuvres de François Villon, ou Érasme éditeur de Plutarque, ou Marie de Gournay fidèle éditrice des Essais de Montaigne (tout cela bénéficiant de ce que l’on a appelé la « révolution Gutenberg »), un peu plus tard Georges de Scudéry et Jean Mairet éditeurs de Théophile de Viau, plus tard encore Nerval éditeur de poètes du XVIe siècle, et Sainte-Beuve, et les Goncourt. Relève du même esprit cette critique d’auteur que les écrivains opposent, dans une altière fierté, à la critique journalistique – la critique vraie, de créateur à créateur, d’intuition à intuition, qui pénètre jusqu’au fond des œuvres, et la vraie transmission, une « lecture » qui restera (Balzac préfaçant La Chartreuse de Parme de Stendhal), et non la chronique du jour, par définition oubliée le lendemain. Proust surgit dans les colonnes de La Nouvelle Revue Française « À propos du “styleˮ de Flaubert », pour mettre si possible un terme à cette polémique accusant le solitaire de Croisset, en dépit de son « gueuloirˮ, de ne pas savoir écrire, et démontrer que ce que le journaliste académique prend pour des distorsions de la langue, c’est une vision unique et nouvelle portée sur le monde.

Wikipédia

Rééditer les classiques

L’universitaire qui réédite les classiques est un passeur. S’il ne peut plus aujourd’hui, en raison d’une louable clause de scientificité, adapter les œuvres au goût ou aux capacités du public, il peut transmettre par morceaux choisis de grands ensembles qui risqueraient sans cela de n’être lus que par les érudits, telle l’immense Clélie de Madeleine de Scudéry (car tous les romanciers du XVIIe siècle ne composent pas leurs romans avec le classicisme ciselé de Mme de Lafayette) mise à la disposition du grand public à travers un choix d’épisodes dans la collection « Folio ». Rabelais est traduit en français moderne pour Presses Pocket, et un choix significatif de textes modernisés donnera à lire les Essais de Montaigne en respectant les trois couches successives de rédaction et d’édition originales.

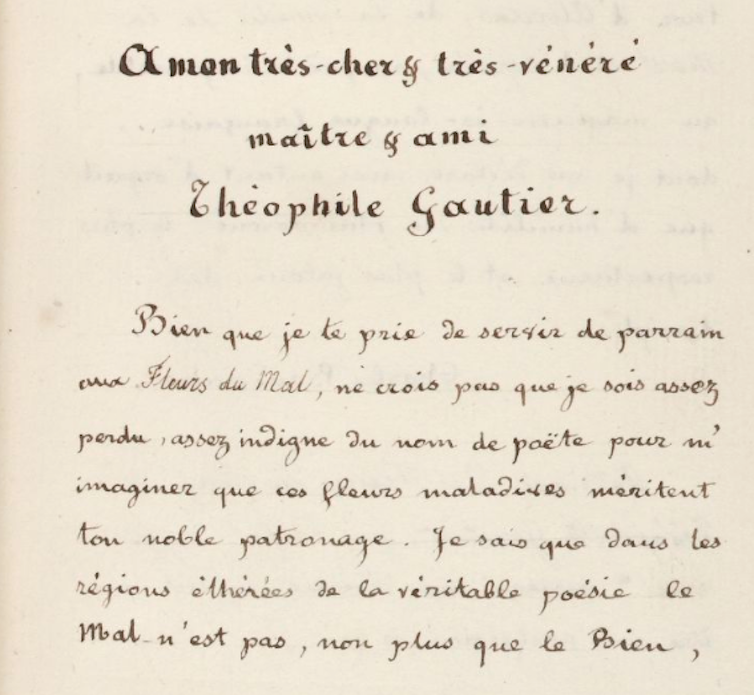

![]() De nos jours enfin, la révolution numérique permet à tous ceux qui le souhaitent, par le portail Gallica de la Bibliothèque nationale de France, de découvrir les éditions originales les plus anciennes, non seulement des Fleurs du Mal de Baudelaire mais d’œuvres de la Renaissance et du XVIIe siècle, les manuscrits des écrivains, la presse ancienne par grandes collections avec possibilité de recherche par sujets et mots clefs. C’est tout le patrimoine à portée d’écran, et tandis que le lecteur cultivé et curieux y trouve son bonheur et peut y fureter à loisir, la recherche la plus pointue accomplit ses pas de géant.

De nos jours enfin, la révolution numérique permet à tous ceux qui le souhaitent, par le portail Gallica de la Bibliothèque nationale de France, de découvrir les éditions originales les plus anciennes, non seulement des Fleurs du Mal de Baudelaire mais d’œuvres de la Renaissance et du XVIIe siècle, les manuscrits des écrivains, la presse ancienne par grandes collections avec possibilité de recherche par sujets et mots clefs. C’est tout le patrimoine à portée d’écran, et tandis que le lecteur cultivé et curieux y trouve son bonheur et peut y fureter à loisir, la recherche la plus pointue accomplit ses pas de géant.

Gallica

Luc Fraisse, Professeur de littérature française , Université de Strasbourg

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.

![]()