Bryan Muller, Université de Lorraine

La vague de blocages et de manifestations inédites animée par les désormais célèbres gilets jaunes n’a cessé d’interpeller gouvernement et citoyens.

L’opposition a tenté de se réapproprier (en vain) ce mouvement. Le gouvernement Philippe lui semble vouloir désarmorcer les tensions en affichant un recul sur trois mesures (contrôle technique, moratoire sur la taxe carburant, taxe électricité).

Après l’incompréhension, l’action ?

S’il est bien difficile pour le chercheur de saisir les événements actuels, peut-être plus encore pour l’historien dont le travail nécessite de prendre du recul sur son objet, il est néanmoins possible d’analyser la façon dont les élites se sont appuyées sur une histoire (orientée) des violences sociales en France, du Moyen-Âge au poujadisme, pour tenter d’influencer l’opinion publique contre ce soulèvement populaire. Et d’échouer?

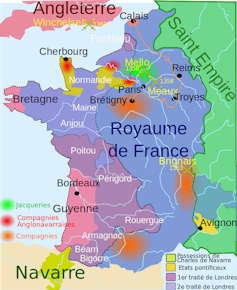

Une nouvelle « Jacquerie » ?

Cyberprout/Wikimedia, CC BY-SA

Une « jacquerie » moderne. C’est l’une des premières comparaisons évoquées.

L’idée n’est pas mauvaise en soi et il existe bien en effet quelques points de similitudes entre les deux mouvements : tous deux s’avèrent être à l’origine des mouvements antifiscaux. Les «jacques» étaient principalement des paysans s’élevant contre la gabelle en 1358 pendant la Grande Jacquerie – impôt sur le sel pour financer la guerre de Cent ans, qui était crucial puisqu’il servait à conserver la nourriture.

Leurs voix fait écho à celles qui aujourd’hui s’élève contre la hausse du carburant en 2018, un autre moyen de survie pour de nombreux Français.

Ces luttes contestent l’ordre établi et soulignent ce qui est perçu comme une injustice fiscale et sociale. Les manifestants sont la cible d’un mépris social. Enfin, en 1358 comme en 2018, hommes et femmes manifestent violemment contre ce qu’ils estiment être un abandon des autorités à leur endroit (seigneurs qui ne protégeraient plus correctement au Moyen-Âge, services publics qui disparaissent de plus en plus dans certains territoires).

Source BNF, Jean Froissart, Chroniques, Flandre, Bruges XVe s

Cependant, la comparaison s’arrête là.

En effet, les Jacqueries étaient des révoltes rurales menées avant tout par des locaux, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui puisque nous assistons à un mouvement rassemblant des individus de tout le pays en de multiples endroits.

Le plus souvent, ces derniers se rendent dans les métropoles (Paris, mais aussi Toulouse, Marseille, Montpellier, etc.) pour se faire entendre, là où les Jacqueries se déroulaient aux alentours du lieu de vie. Le système d’imposition est très différent entre les deux époques et bien plus inégal par le passé (ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il serait « juste » aujourd’hui). Les cibles principales des jacqueries sont les bellatores (aristocrates) et oratores (clergé), tandis que les gilets jaunes sont unis contre le pouvoir en place (le président de la République et son gouvernement).

Comparer les « gilets jaunes » aux Jacqueries renvoie donc plus souvent, dans l’imaginaire collectif présent, à un groupe d’individus peu cultivés et violents (les « Jacques »), plutôt qu’au peuple que prétendent représenter à eux seuls le gouvernement et la présidence.

Des héritiers du poujadisme ?

Certains politiciens et journaux ont également comparé les « gilets jaunes » à des poujadistes, ce mouvement antifiscal des années 1950 qui avait fait grand bruit à l’époque.

A l’origine, l’organisation de Pierre Poujade est née à Saint-Céré (Lot) en 1953, sous la IVème République, à la suite d’un refus de contrôle fiscal. Le régime avait cherché à combattre les fraudes fiscales, notamment celles pratiquaient par la grande distribution, s’en prenant occasionnellement aux petites entreprises, aux artisans et aux « petits commerçants » (commerce de proximité dirions-nous aujourd’hui).

Les polyvalents – ces nouveaux inspecteurs, symboles de cette lutte menée par l’État – deviennent rapidement le symbole honni des poujadistes. En 1954, la création de la TVA le 10 avril va mobiliser les partisans de Pierre Poujade autour de son mouvement, l’Union de défense des commerçants et artisans (UDCA). Mais, dès 1955, comme le montre Romain Souillac dans ses travaux sur le mouvement Poujade, l’organisation se place définitivement à l’extrême-droite, en soutenant l’Algérie française ou en tenant des propos xénophobes et antisémites, anticommuniste, antiparlementaire…

Certes, l’emploi de la violence physique et verbale ainsi que des « montées » vers Paris (1955 pour l’UDCA) rappellent certaines des actions des gilets jaunes, mais les différences sont trop grandes pour pouvoir considérer le mouvement actuel comme un héritage du poujadisme.

Déjà par son absence d’appartenance à un courant politique particulier – les gilets jaunes se revendiquent apolitiques et bien souvent abstentionnistes – et son refus de se structurer en une organisation.

Ensuite parce que les poujadistes ont amplement joué le jeu des institutions qu’ils combattaient, parvenant à faire élire 52 candidats aux élections législatives de 1956 (dont Jean-Marie Le Pen), contrairement aux gilets jaunes qui n’ont pour l’heure aucune envie de se lancer dans une telle entreprise. Les quelques incidents de nature raciste et homophobes commis par des gilets jaunes restent très isolés et ne représentent aucunement le mouvement, alors que les poujadistes adoptaient volontiers ce genre de comportement.

Qualifier les gilets jaunes de poujadistes est un moyen de dénigrer le mouvement et le discréditer aux yeux du public. L’intérêt est de donner une image disqualifiante du mouvement pour le désolidariser du reste de la population et mieux le réprimer. C’est exactement ce que semble faire le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, en qualifiant lors d’une émission les « gilets jaunes » présents sur les Champs Elysées de « peste brune »

Ce qualificatif de « peste brune » renvoi en effet au nazisme et était très utilisé à gauche pour dénigrer la droite et plus encore l’extrême-droite.

Durant les années 1968, il était courant d’accuser les gaullistes de fascisme, de salazarisme, les groupes d’extrême-droite comme Occident et Ordre Nouveau de nazisme. En qualifiant de « peste brune » les gilets jaunes, le ministre de l’Action et des Comptes publics insulte non seulement violemment certains gilets jaunes mais cantonne le mouvement dans les bas-fonds de l’extrême-droite, compromettant toute tentative de discussion.

archives fédérales-Hauptarchiv der NSDAP (Bild 119)/Wikimedia, CC BY-ND

Des « casseurs » comme en 1968 ?

Les « gilets jaunes » ont été souvent réduits au rang de « casseurs », des personnes motivées par la déprédation et la violence. Ce discours – politique – vise là aussi à décrédibiliser le mouvement de contestation en exacerbant ces aspects les plus condamnables – et pourtant les plus marginaux.

Certes, la manifestation du 1er décembre s’est révélée très violente et certains « gilets jaunes » promettent un quatrième acte plus violent encore. Mais il semblerait que les actes en eux-mêmes émanent d’individus d’ultra droite et d’ultra gauche. La préfecture de police de Paris mentionne également quelques individus plus jeunes, franciliens, motivés par une « délinquance d’opportunité ».

En parallèle, des personnes qualifiées de plus « ordinaires » se sont également laissées entraînées par la force des événements et la colère.

Peut-on, dès lors, évoquer un « mouvement de casseurs ? »

Ce discours fait écho à celui du gouvernement gaulliste qui, à la suite des événements de mai-juin 1968, a construit l’image même du « casseur ».

S’en est suivie la promulgation de la loi du 8 juin 1970, connue sous le nom de « loi anticasseur ».

Désirant « réprimer certaines formes nouvelles de délinquances », elle offrait tout un nouvel attirail juridique pour lutter plus efficacement contre les « organisations gauchistes ».

Il était nécessaire pour l’État de présenter ces militants sous des traits peu flatteurs (délinquants, bandits, terroristes) pour justifier la répression d’État. Ce discours disqualifiant n’a jamais disparu depuis, que l’on observe les manifestations des sidérurgistes lorrains en 1979, celles de la Manif pour Tous en 2013, celles contre la loi El-Khomri en 2016 ou encore les actions des Black-Bloc lors du 1er mai 2018.

Un apolitisme qui dessert la cause?

Les gilets jaunes mettent en avant l’apolitisme de leur mouvement, et craignent une récupération par une quelconque organisation politique, ce qui crée des tensions et empêche toute nomination de représentants élus et admis par tous pouvant dialoguer avec le pouvoir. L’absence d’une structuration stable rend toute action constructive (et efficace) difficile, provoquant des divisions.

Or, cet apolitisme, ou du moins, apartisanisme (non inféodé à un parti ou une tendance politique ou idéologie spécifique) fragilise.

L’histoire récente nous montre qu’au sein des mouvements dits citoyens, en France, si les manifestants affichaient une véritable défiance envers les politiques, beaucoup portaient un véritable projet politique.

Slastic/Wikimedia

Le politiste Jean-Marie Donégani a ainsi pu déceler de véritables motivations politiques dans le mouvement des « Indignés », incluant de possibles visées électorales et actions partisanes. Cinq ans plus tard, Nuit Debout, reproduit un schéma assez similaire.

Les participants de « La Manif Pour Tous » et les Femen, se sont eux aussi inscrits dans des cadres solides, facilement identifiables, avec des lieux, des symboles, des leaders et des revendications précises.

A l’extrême-gauche de l’échiquier, les zadistes fédèrent un ensemble de groupes aux origines socioprofessionnelles et à l’expérience variée mais ancrés par un ou des territoires sur une durée (plus ou moins longue) autour de projets, d’idéologies et d’aspirations communes.

Une nouvelle forme de militantisme ?

La violence exprimée par les gilets jaunes, qu’elle soit physique comme symbolique, peut-elle être alors considérée comme une forme de violence militante ? Dans le cadre de la violence militante sociétale, il existe une organisation officielle permettant de bien identifier les militants.

Rien de tout cela avec les gilets jaunes. S’il est clair que ceux-ci militent – puisqu’ils se battent pour des idées –, il est difficile pour l’instant de déterminer une direction précise.

Leur ras-le-bol, source de leur militantisme, ouvre peut-être une réflexion sur une nouvelle forme de participation politique en France (via les réseaux sociaux). Reste à savoir si, en dehors du vêtement fluo, ces Français en colère trouveront un cadre dans lequel inscrire leur révolte.![]()

Bryan Muller, Doctorant contractuel chargé d’enseignement en Histoire contemporaine, Université de Lorraine

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

![]()