François Dubet, Université de Bordeaux; Nathalie Heinich, Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et Nikolaos Papadogiannis, Bangor University

François Dubet, Université de Bordeaux : « Chacun perçoit l’Europe de son propre point de vue »

La question de l’identité est toujours enfermée dans le même paradoxe. D’un côté, l’identité semble inconsistante : une construction faite de bric et de broc, un récit, un ensemble instable d’imaginaires et de croyances qui se décomposent dès que l’on essaie de s’en saisir. Mais d’un autre côté, ces identités incertaines semblent extrêmement solides, enchâssées dans les subjectivités les plus intimes. Souvent, il suffit que les identités collectives imaginaires se défassent pour que les individus se sentent menacés et blessés au plus profond d’eux-mêmes.

Après tout, les centaines de milliers de sujets de sa Majesté qui ont manifesté le 23 mars contre le Brexit se sentaient européens parce que cette part infime d’eux même risque de leur être arrachée, alors même qu’ils ne pourraient pas la définir précisément.

L’identité européenne en mouvement

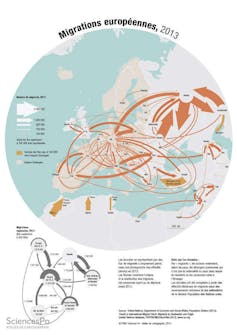

FNSP, Sciences Po, Atelier de cartographie, CC BY-NC-ND

Je suppose que les historiens et les spécialistes des civilisations pourraient aisément définir quelque chose comme une identité européenne tenant aux histoires communes des sociétés et des États qui se sont formés dans les mondes latins, les mondes chrétiens et germaniques, les guerres répétées, les alliances monarchiques, les révolutions, les échanges commerciaux, la circulation des élites et les migrations intérieures à l’Europe.

Les histoires des États nationaux sont tout simplement incompréhensibles en dehors de l’histoire de l’Europe. Ceci dit, nous aurions beaucoup de mal à définir cette identité fractionnée, clivée, mouvante. Chacun perçoit l’Europe de son propre point de vue, et d’ailleurs quand les institutions européennes se risquent à définir une identité européenne, elles n’y parviennent difficilement.

L’identité européenne serait-elle qu’un leurre, un cumul d’identités nationales, les seules vraiment solides, car étayées par des institutions ?

Vivre l’Europe pour l’aimer

Les sondages, à manier avec précaution, montrent que les individus hiérarchisent leurs sentiments d’appartenance. On se sent Breton et Français, et Européens, et croyant, et une femme ou un homme, et de telle ou telle origine sans que, dans la plupart des cas, ces multiples identifications soient perçues comme des dilemmes.

Même ceux qui en veulent à l’Europe politique car trop libérale et trop bureaucratique, ne semblent guère désireux de revenir aux mobilisations en masse pour défendre leur pays contre leurs voisins européens. Et ce, malgré, la montée des partis d’extrême droite un peu partout en Europe, qui soulignent un attachement à l’identité nationale.

À lire aussi :

FPÖ, AfD, Vox : les partis d’extrême droite à l’offensive

Pixabay, CC BY

Au-delà d’une conscience politique explicite, il s’est ainsi formé une forme d’identité européenne vécue à travers les déplacements de populations, les loisirs ou modes de vie.

Beaucoup de ceux qui combattent l’Europe n’imaginent probablement plus de demander des visas et de changer des Francs contre des Pesetas pour passer deux semaines en Espagne.

Pourtant les démagogues accusent l’Europe d’être la cause de leurs malheurs, une attaque qui résonne de plus en plus forts dans les oreilles des groupes socio-économiques désavantagés.

Il n’est pas exclu que la critique de l’Europe procède plus de l’amour déçu que de l’hostilité. L’identité européenne existe bien plus qu’on ne le croit. Il suffirait que l’Europe implose pour qu’elle nous manque, et pas seulement au nom de nos intérêts bien compris.

Nathalie Heinich, CNRS/EHESS : « Doit-on parler d’identité européenne ? »

Parler d’« identité » à propos d’une entité chargée de connotations politiques n’est jamais neutre, comme on le voit avec la notion d’« identité française » : soit on affirme l’existence de cette entité (« identité européenne ») en visant implicitement sa distinction par rapport à un collectif supérieur (par exemple l’Amérique, la Chine…), et l’on est d’emblée dans la revendication d’un soutien aux petits (« dominés ») contre les grands (« dominants ») ; soit on vise implicitement sa distinction par rapport à un collectif inférieur (la nation, la France), et l’on est dans la revendication d’une affirmation de la supériorité du grand sur le petit. Tout dépend donc du contexte et des attendus.

Une expression à deux sens

Mais si l’on veut éviter une réponse normative pour s’en tenir à une description neutre, dégagée de jugement de valeur, alors il faut distinguer entre deux sens du terme « identité européenne ». Le premier renvoie à la nature de l’entité abstraite nommée « Europe » : ses frontières, ses institutions, son histoire, sa ou ses cultures, etc. L’exercice est classique, et la littérature historienne et politiste est abondante à ce sujet même si le mot « identité » n’y est pas forcément requis.

Le second sens renvoie, lui, aux représentations que se font les individus concrets de leur « identité d’Européen », c’est-à-dire la manière et le degré auquel ils se rattachent à ce collectif de niveau plus général que l’habituelle identité nationale. Le diagnostic passe alors par l’enquête sociologique sur les trois « moments » de l’identité – autoperception, présentation, désignation – par lesquels un individu se sent, se présente et est désigné comme « européen ». Et cette enquête peut prendre une dimension quantitative, avec un dispositif de type sondage représentatif basé sur ces trois expériences. La question « Peut-on parler d’une identité européenne ? » ne pourra dès lors trouver de réponse qu’au terme d’une telle enquête.

Une question pour les citoyens et leurs représentants

Mais les enjeux politiques de la question n’échappent à personne, et c’est pourquoi il faut avoir à l’esprit la fonction que revêt, dans la réflexion sur l’Europe, l’introduction du mot « identité » : il s’agit bien de transformer un projet économique et social en programme politique acceptable par le plus grand nombre – voire désirable.

C’est pourquoi le problème n’est pas tant de savoir si l’on peut, mais si l’on doit faire de l’Europe un enjeu identitaire et non plus seulement économique et social. Et donc : « Doit-on parler d’identité européenne ? »

La réponse à cette question appartient aux citoyens et à leurs représentants – pas aux chercheurs.

Nikolaos Papadogiannis, Université de Bangor, Royaume-Uni : « L’identité européenne : une pluralité d’options »

Le résultat du référendum britannique de 2016 sur l’adhésion à l’UE a provoqué des ondes de choc à travers l’Europe. Elle a, entre autres, suscité des débats sur la question de savoir si une « culture européenne » ou une « identité européenne » existe réellement ou si les identités nationales dominent toujours.

Il serait erroné, à mon sens, de passer sous silence l’identification de diverses personnes à « l’Europe ». Cette identification est l’aboutissement d’un long processus, en particulier dans la seconde moitié du XXe siècle, qui a impliqué à la fois les politiques des institutions de la CEE/UE et les initiatives locales.

La mobilité transfrontalière des jeunes depuis 1945 est un exemple clé de la première : elle a souvent été développée par des groupes qui n’étaient pas formellement liés à la CEE/UE. Ils ont tout de même contribué à développer un attachement à « l’Europe » dans plusieurs pays du continent.

Comme l’a montré le politologue Ronald Inglehart dans les années 1960, plus les jeunes « étaient jeunes » et plus ils voyageaient, plus ils étaient susceptibles de soutenir une union politique toujours plus étroite en Europe. Plus récemment, les programmes d’échanges Erasmus ont également contribué à développer des formes d’identification à l’Europe.

Se sentir « européen »

Simultanément, se sentir « européen » et adhérer à une identité nationale sont loin d’être incompatibles. Dans les années 1980, de nombreux Allemands de l’Ouest se sont passionnés pour une Allemagne réunifiée faisant partie d’une Europe politiquement unie.

MariaTortajada/Pixabay, CC BY

L’attachement à « l’Europe » a également été un élément clé du nationalisme régional dans plusieurs pays européens au cours des trois dernières décennies, tels que le nationalisme écossais, catalan et gallois. Un cri de ralliement pour les nationalistes écossais depuis les années 1980 a été « l’indépendance en Europe ». Il en est encore ainsi aujourd’hui. Il est assez révélateur que le slogan principal du Parti national écossais de centre gauche (SNP), le parti nationaliste le plus puissant d’Écosse, pour les élections du Parlement européen de 2019, soit : « L’avenir de l’Écosse appartient à l’Europe ».

Des objectifs nationaux variés réunis sous la bannière étoilée

Cependant, ce qui mérite plus d’attention, c’est l’importance attachée à la notion d’identité européenne. Divers groupes sociaux et politiques l’ont utilisée, de l’extrême gauche à l’extrême droite.

Le sens qu’ils attachent à cette identité varie également. Pour le SNP, il est compatible avec l’adhésion de l’Écosse à l’UE. Le SNP combine cette dernière avec une compréhension inclusive de la nation écossaise, qui est ouverte aux personnes nées ailleurs dans le monde, mais qui vivent en Écosse.

En Allemagne, par contre, l’AfD (Alternative für Deutschland, Alternative for Germany) d’extrême droite s’identifie à « l’Europe », mais critique l’UE. Elle combine la première avec l’islamophobie. Un exemple clair de ce mélange est une affiche publiée par ce parti avant les élections de 2019. et demandant aux « Européens » de voter pour l’AfD, afin que l’Europe ne devienne pas une « Eurabie ».

Si l’identification à l’Europe existe, il s’agit d’un phénomène complexe, formulé de plusieurs façons. Cela n’implique pas nécessairement un soutien à l’UE. De même, les identités européennes ne s’excluent pas nécessairement mutuellement avec les identités nationales. Enfin, elles peuvent, bien que pas toujours, reposer sur des stéréotypes à l’encontre de personnes considérées comme « non européennes ».![]()

François Dubet, Professeur des universités émérite, Université de Bordeaux; Nathalie Heinich, Sociologue, Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et Nikolaos Papadogiannis, Lecturer in Modern and Contemporary History, Bangor University

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

![]()