[Delft, Pays-Bas], huile sur toile, 105×128 cm, 1632. Cette œuvre représentant le viol d’une femme noire choqua ses contemporains, non pas par sa violence, mais par la représentation d’une relation sexuelle interraciale, jugée déplacée à l’époque.

Flickr/Christiaen van Couwenbergh (1604-1667),

Pascal Blanchard, Centre national de la recherche scientifique (CNRS); Christelle Taraud, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; Dominic Thomas, University of California, Los Angeles; Gilles Boëtsch, Université Cheikh Anta Diop et Nicolas Bancel, Université de Lausanne

Traversant six siècles d’histoire (de 1420 à nos jours) au creuset de tous les empires coloniaux, depuis les conquistadors, en passant par les systèmes esclavagistes et jusqu’à la période postcoloniale, notre ouvrage Sexe, race et colonies. La domination des corps du XVᵉ à nos jours explore le rôle central du sexe dans les rapports de pouvoir.

Il interroge aussi la manière dont les pays esclavagistes et colonisateurs ont (ré)inventé l’« Autre » pour mieux le dominer, prendre possession de son corps comme de son territoire, tout en décryptant l’incroyable production visuelle qui a fabriqué le regard exotique et les fantasmes de l’Occident : autant d’images qui reflètent la domination raciale et sexuelle.

La compréhension de leur contexte de production, l’appréciation de leur diffusion, de leur réception, de leur importance dans l’histoire visuelle, visent à décentrer les regards et à déconstruire ce qui a été si minutieusement et massivement fabriqué. Projet inédit tant par son ambition éditoriale, que par sa volonté de rassembler une pluralité de regards et d’approches critiques, l’objectif de ce livre est de dresser un panorama de ce passé oublié et ignoré, jusqu’à ses héritages contemporains, en suivant pas à pas le long récit de la domination des corps.

Sexe, race et colonies

Sexualité, domination et colonisation. Trois termes qui se croisent et s’enchevêtrent en effet tout au long des six siècles de pratiques et de représentations qui composent ce livre. Or, si l’histoire des sexualités aux colonies est un sujet de recherche depuis plus de trente ans, il reste méconnu dans son ampleur. Pourtant, la domination sexuelle, dans les espaces colonisés comme dans les États-Unis de la ségrégation, fut un long processus d’asservissement produisant des imaginaires complexes qui, entre exotisme et érotisme, se nourrissent d’une véritable fascination/répulsion pour les corps racisés.

Ceci explique pourquoi, les multiples héritages contemporains de cette histoire conditionnent, encore largement, les relations entre populations occidentales du Nord et celles des ex-colonisées du Sud. Car, si les imaginaires sexuels coloniaux ont façonné les mentalités des sociétés occidentales, ils ont aussi bien sûr, déterminé celles des dominé·e·s. Un travail de déconstruction devient, donc, aujourd’hui plus que jamais, nécessaire, en s’attachant notamment aux images produites tout au long de cette histoire.

Sexe, race et colonies

La colonie, territoire de la domination sexuelle

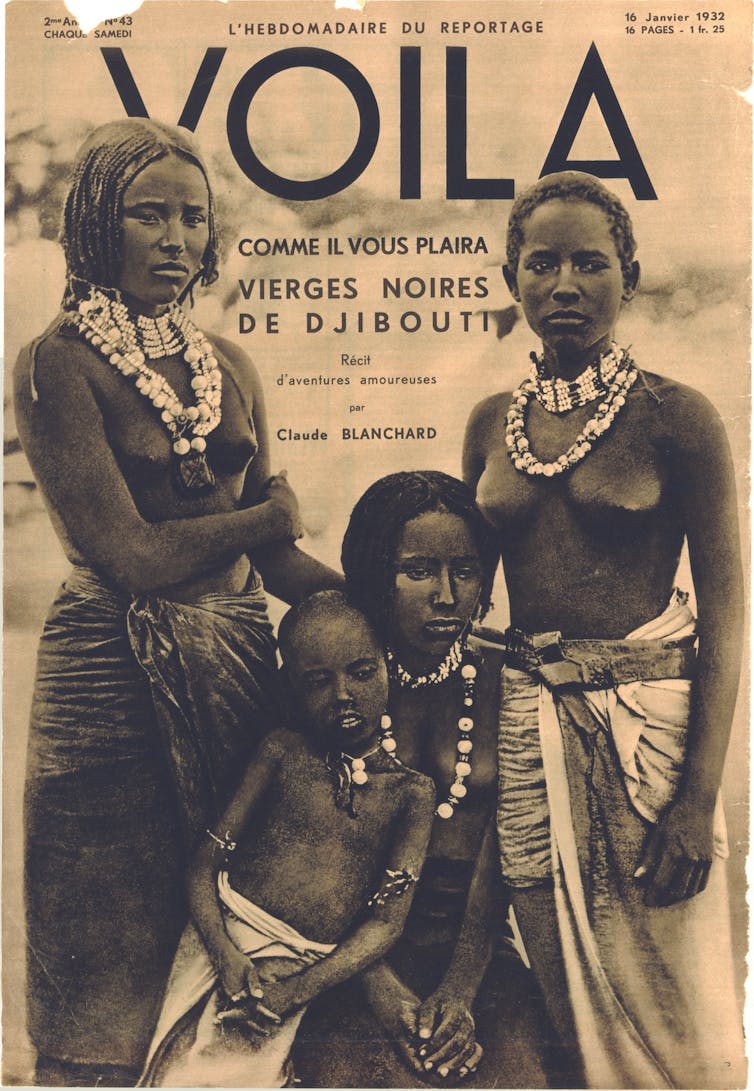

La sexualité aux colonies n’est bridée par aucun tabou, y compris celui de l’enfance : les images proposées exhibant souvent des jeunes filles non-pubères (ainsi, bien que plus rarement, que des jeunes garçons) dans des mises en scène fortement sexualisées. La violence des fantasmes projetés sur les populations colonisées est donc sans limites, puisque le corps de l’« Autre » est lui-même placé en dehors du champ licite des normes, plus proche de l’animal et du monstre que de l’humain, plus en affinité avec la nature qu’avec la culture.

Ceci explique pourquoi le corps de l’« Autre » est pensé simultanément comme symbole d’innocence et de dépravations multiples : un corps qui excite autant qu’il effraie. Dans ce contexte, les femmes « indigènes » sont revêtues d’une innocence sexuelle qui les conduit avec constance au « péché » ou à une « dépravation sexuelle atavique » liée à leur « race », confortant la position conquérante et dominante et du maître et du colonisateur.

L’existence de ces femmes « Autres » toujours vues comme faciles, lascives, lubriques, perverses et donc forcément insatiables permet aussi de construire, en miroir, l’image de l’épouse blanche idéale, pudique et chaste, réduite à une sexualité purement reproductive.

Sexe, race et colonies

La liberté sexuelle des hommes blancs aux colonies ne saurait, en effet, être transférée aux femmes issues des métropoles coloniales. Celles-ci y sont, a contrario, plus surveillées encore, du fait qu’elles doivent nécessairement incarner l’exemplarité sexuelle et morale de la colonie, à laquelle les hommes blancs dérogent en général. Ainsi, le « gigantesque lupanar » figuré par la domination esclavagiste et coloniale permet-il aux colonisateurs de se penser et de se vivre en maîtres dans des espaces où leurs possibilités sexuelles sont maximisées au regard des normes et des interdits de leurs propres sociétés tout en excluant leurs femmes de ce même droit. Ceci explique pourquoi les pratiques sexuelles, amoureuses et conjugales dérogent, presque partout, aux règles, aux décrets et aux lois édictées par ceux-là même qui les transgressent allégrement et continûment.

Sexe, race et colonies

Cette liberté sexuelle du maître et/ou du colonisateur se heurte pourtant, paradoxalement, aux préceptes moraux, aux interdits raciaux, au refus des femmes blanches d’accepter la cohabitation, jugée humiliante et déshonorante par la plupart d’entre elles, avec d’autres femmes et d’autres familles ; et, in fine, à la peur croissante, dès la seconde moitié du XIXe siècle, d’un métissage qui fait écho à l’idée de dégénérescence et de disparition de la « race » blanche. Cette nouvelle configuration moralisatrice, hygiéniste et prophylactique complexe va conduire néanmoins à un appel croissant, quoique tardif, aux femmes blanches pour peupler les empires, assurer des descendances sans métissage et moraliser les mœurs coloniales. Ces véritables campagnes de recrutements d’épouses – ou de prostituées pour les maisons de tolérance – vont souvent s’effectuer, dans un premier temps, dans les marges des sociétés européennes – orphelinats, hospices, asiles, prisons, bordels… – parmi des catégories de femmes stigmatisées, telles les délinquantes, les filles-mères ou les prostituées : les métropoles coloniales se débarrassant ainsi d’éléments supposément « asociaux » et/ou « immoraux ».

De surcroît, partout dans les espaces colonisés, la question raciale est au cœur de la construction des sexualités puisqu’elle y est le pivot central de l’organisation politique, économique et sociale, particulièrement dans les configurations esclavagistes des Caraïbes, du Brésil ou des États-Unis. Sur cet ensemble de questions concernant toutes les aires géographiques et tous les empires coloniaux, et ce quelle que soit l’époque, les écrivains et les artistes ont laissé leurs empreintes tout en participant à la construction du regard des métropolitains sur les « Autres ».

Une immense production d’images

Très tôt, comme le montrent les œuvres rassemblées dans cet ouvrage (plus de 1 200 documents reproduits et majoritairement inédits), les artistes dépeignent les sociétés coloniales et, malgré les interdits, évoquent les métissages tout en éclairant les hiérarchies sociales indexées sur le taux de mélanine des différentes populations. Fondées sur des préjugés, notamment religieux, ces hiérarchies ont alors légitimé la domination raciale de l’époque moderne formant ainsi le premier substrat d’un racisme qui s’incarnait à la fois dans la couleur de peau et dans le statut socio-économique. Les premières images produites, du début du XVe siècle jusqu’à la fin du XVIIe siècle, invitent aussi au rêve et témoignent, très majoritairement, d’une admiration et d’une fascination pour les peuples « exotiques » et leur corporalité.

Cependant, la généralisation de l’esclavage entre l’Afrique et les Amériques, les relations conflictuelles dans l’espace méditerranéen, la montée en puissance des empires coloniaux et l’émergence du racisme scientifique vont progressivement effacer ce « temps de la sidération » au bénéfice de représentations de plus en plus souvent dévalorisantes. Au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, s’opère, en effet, une mutation décisive de sens qui va transformer le « préjugé de couleur » en raciologie. Sexualité, prostitution, homosexualité et « race » s’entremêlent donc inexorablement durant cette période, qui commence en 1830-1840, traverse tout le XIXe siècle et s’achève autour de 1920.

Des artistes de tous les pays vont dans ce cadre bâtir, dans tous les domaines artistiques possibles (dessin, gravure, peinture…), une vision du monde qui bouleverse les représentations de ces Ailleurs, jusqu’à la rupture majeure consécutive à l’émergence de nouveaux supports visuels tels la photographie, les affiches illustrées et les objets du quotidien bon marché, diffusant très largement, désormais, le goût orientalisant, africaniste ou japonisant, tout en exotisant, érotisant et/ou pornographiant l’« Autre » à outrance.

Sexe, race et colonies

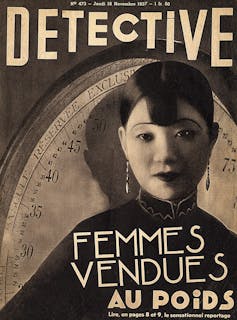

La démocratisation du porno colonial, à la charnière des XIXe et XXe siècles, figure, en effet, les colonies comme des « empires du vice », thème présent également dans la fiction romanesque ou pseudo-scientifique, comme en témoigne le célèbre livre du docteur Jacobus, L’Art d’aimer aux colonies (1893). Très vite, l’industrie cinématographique, qui s’impose comme le grand média de masse de la période tant en Europe qu’aux États-Unis, va utiliser le potentiel érotique des colonies mettant en images de manière récurrente des hommes blancs présentés comme les maîtres incontestés des espaces colonisés, les « protecteurs » des femmes blanches, et les « séducteurs » et les « libérateurs » des femmes « indigènes », mais aussi de mythiques « femmes fatales » orientales ou asiatiques.

Le siècle de la « beauté métisse »

Enfin, le XXe siècle accouche d’un nouveau paradigme en forme d’utopie qui trouve son expression en de nombreuses images reflétées sur des supports multiples : celui d’une « beauté métisse ». Mais partout, de l’Asie du Sud-Est aux Indes, de l’Afrique subsaharienne au Maghreb, des Antilles à la Polynésie, ces mutations s’accompagnent de vifs questionnements, tel celui concernant la place à donner aux enfants métis : ceux-ci devenant les « enfants perdus » de sociétés encore très majoritairement fracturées par les color lines, légales ou non. Ces nouveaux enjeux, enclenchés par la Grande Guerre, sont ensuite démultipliés par la Seconde Guerre mondiale sur fond de crise migratoire en Europe et aux États-Unis et de contestations anticoloniales de plus en plus vives dans les empires coloniaux.

Cette dernière phase de l’histoire coloniale, enclenchée après 1945, est une période marquée par le déploiement frénétique des violences sexuelles, notamment contre les femmes colonisées, au sein des populations civiles : comme s’il fallait marquer et violenter les corps des colonisés et, ainsi, les punir de leur désir de se débarrasser de leurs oppresseurs. Comme s’il fallait, aussi, détruire ces femmes indigènes devenues les icônes graphiques des mouvements de libération (et de leurs alliés du moment en Chine, en URSS, en Corée ou en Inde) et des combattantes actives militairement et politiquement dans toutes les luttes anticoloniales.

Ainsi, la pratique du viol, au sein du corps expéditionnaire français, durant la guerre d’Indochine (1946-1954) et la guerre d’Algérie (1954-1962) est-elle désormais bien renseignée, comme celle des derniers lynchages – souvent accompagnés d’émasculations – aux États-Unis dans les années 1950. Ailleurs, en Afrique, c’est dans l’Empire britannique que cette violence se révèle à l’occasion de la révolte des Mau-Mau au Kenya entre 1952 et 1960, où des centaines de cas de violences sexuelles sur les femmes (dont des viols) et sur les hommes (dont des castrations) sont recensés.

Ces moments d’ultra-violence sexuelle entrent aussi en résonance avec certains conflits contemporains postcoloniaux, comme le montre l’usage du viol par les troupes étatsuniennes et leurs alliés durant la guerre du Vietnam, de 1955 à 1975, mais aussi par les Soviétiques pendant la première guerre d’Afghanistan, entre 1979 et 1989 et, plus récemment encore, par les troupes alliées en Irak, les Russes en Tchétchénie ou les Peace Corps de l’ONU en République démocratique du Congo.

Héritages et mutations postcoloniales

À partir des années 1970, de nombreux artistes vont engager un travail de déconstruction des stéréotypes coloniaux en prenant comme objet central le corps – tels l’artiste français Jean‑Paul Goude ou l’un des papes de la Pop anglaise Peter Thomas Blake, mais aussi l’ancien membre du Black Panther Party, Emory Douglas –, les institutions sexualisées (harem ou bordel) ou bien la violence sexuelle et le viol. Ainsi, Coco Fusco et Guillermo Gómez-Peña, au travers de leur célèbre installation The Couple in the Cage (1993), ou bien encore le Sud-Africain Brett Bailey, avec Exhibit B (2014), cherchent-ils à déconstruire la puissance des représentations de la domination sexuelle coloniale.

Dans le même ordre d’idées, la Vénus hottentote va, elle aussi, se retrouver au cœur de toute une série d’œuvres postcoloniales, telles Venus Baartman de Tracey Rose, Venus de Suzan-Lori Parks, On t’appelle Vénus de Chantal Loïal, Hottentot Venus 2000 de Renee Cox, dénonçant son calvaire mais tentant de la restituer dans sa dignité, comme dans le film d’Abdellatif Kechiche, Vénus noire.

Sur tous les continents, des artistes vont porter un œil critique sur ce passé : tous souhaitant dépasser les héritages coloniaux en analysant les effets que les images s’y référant produisent encore aujourd’hui sur les individus et les sociétés.

Tourisme sexuel

Dans un tout autre registre, ces mêmes héritages se perpétuent aussi dans les pays des Suds avec le tourisme sexuel. Celui-ci s’est développé avant les indépendances puis lors des conflits de décolonisation et/ou issus de la Guerre froide (en Asie notamment), et constitue désormais une véritable économie globalisée. De très nombreux pays anciennement colonisés se sont ensuite « spécialisés » dans l’offre sexuelle à destination des Occidentaux, mais aussi des nouveaux pays industrialisés, tels la Chine, la Turquie ou les Émirats du Golfe. Héritier de la prostitution coloniale – et des quartiers réservés comme celui de Bousbir au Maroc ou des bordels destinés à l’armée états-unienne en Thaïlande et aux Philippines… – le tourisme sexuel véhicule toujours les mêmes fantasmes et mobilise les mêmes imaginaires érotiques et pornographiques éculés.

Notons cependant que les migrations Sud/Nord peuvent aussi provoquer des événements où la violence sexuelle extrême est convoquée à l’image des événements de Cologne, en Allemagne, en 2016.

De nombreux exemples interrogent en tout cas ce « droit global » des hommes à s’accaparer, y compris par la violence sexiste et raciste, toutes les femmes : celles considérées, par eux, comme étant les possessions des « Autres », mais aussi évidemment celles appartenant à leur propre famille, groupe, culture, nation, « race »… Angela Davis le soulignait déjà, dans le contexte de l’émergence du mouvement des Black Panthers aux États-Unis dans les années 1970 :

« Ils pensaient – et certains continuent à le penser – que le fait d’être un homme noir leur donnait des droits sur les femmes noires. »

éditions La Découverte

Pourtant, dans la nouvelle réalité qui est la nôtre en ce XXIe siècle naissant, si des structures de domination perdurent incontestablement, d’autres processus inverses se déploient simultanément. Les migrations postcoloniales, au moins dans l’ensemble des anciennes métropoles coloniales, ont ainsi provoqué, presque mécaniquement, la multiplication des unions mixtes et leur acceptation progressive.

Dans la foulée, ce processus a donné corps à un cosmopolitisme globalisé. Que la simple existence de ceux-ci ait déclenché, tout au long de cette longue histoire, des réactions xénophobes plus ou moins constantes ne doit pas faire oublier que la figure des métis.ses est devenue, dans le même temps, un modèle esthétique de référence dans les cultures médiatiques mondiales. Un modèle contesté et/ou récusé, partout, par les suprémacistes de tout bord et les intégristes de toutes religions qui rejettent migrations et minorités au travers de « replis communautaires » polymorphes et accompagnés, le plus souvent, de forts conservatismes culturels et sociétaux, notamment en termes de mœurs.

abductit/Flickr, CC BY

Quant aux femmes « Autres » toujours catégorisées en types à l’image des « Beurettes » en France, des « Congolaises » en Belgique, des « Pakistanaises » au Royaume-Uni, elles restent assujetties, aussi bien pratiquement que symboliquement, aux rôles prédéfinis par les héritages patriarcaux et/ou coloniaux.

On comprend désormais que la réduction des femmes et des hommes « Autres » à leur sexe/sexualité, principe fondateur de la doxa coloniale depuis l’origine, mais aussi des modèles sociaux de nos cultures désormais globalisées, est loin d’avoir totalement disparu. Et, pourtant, dans le même temps, le métissage est aussi devenu l’horizon d’une utopie censée préfigurer, pour certain·e·s en tout cas, l’éclosion d’une véritable société mondialisée, postraciale et égalitaire, par un effet boomerang que les colonisateurs n’avaient certes pas imaginé quand ils ont, pour la première fois, foulé les terres de l’Amérique, de l’Afrique, de l’Asie et de l’Océanie…

Extraits de l’introduction de l’ouvrage collectif Sexe, race et colonies. La domination des corps du XVᵉ à nos jours, publié sous la direction de Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Gilles Boëtsch, Christelle Taraud et Dominic Thomas par les éditions La Découverte et disponible en librairie à partir du 27 septembre 2018 (544 pages, 1 200 illustrations, une centaine d’auteurs/auteures ; préface de Jacques Martial et Achille Mbembe, une postface de Leïla Slimani).![]()

Pascal Blanchard, Historien, spécialiste du « fait colonial » et des immigrations (Laboratoire Communication et Politique), Centre national de la recherche scientifique (CNRS); Christelle Taraud, Historienne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; Dominic Thomas, Letessier Professor of French Studies, University of California, Los Angeles; Gilles Boëtsch, Anthropobiologiste, directeur de recherches émérite, CNRS, UMI3189 ESS Dakar, Université Cheikh Anta Diop et Nicolas Bancel, Historien, Université de Lausanne

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.

![]()