Laurent Chambaud, École des hautes études en santé publique (EHESP) – USPC

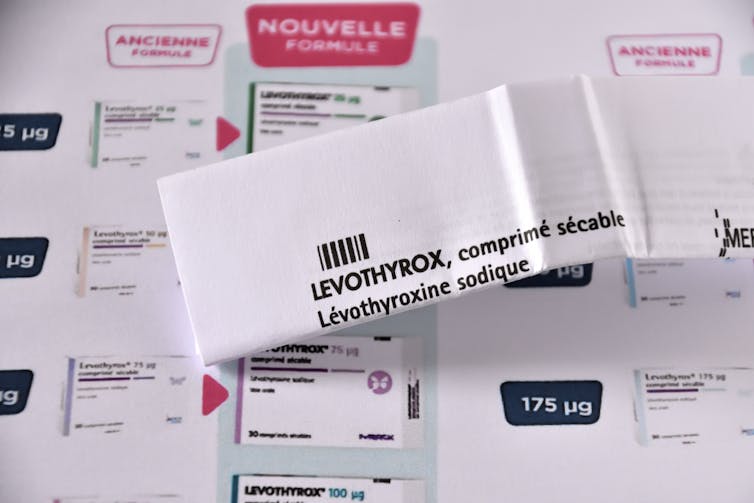

Lait pour bébé de Lactalis contaminé aux salmonelles, effets secondaires survenus avec la nouvelle formule du Levothyrox, problèmes de santé chez les enfants des mères ayant pris de la Depakine durant la grossesse… Les affaires étiquetées – parfois trop rapidement – « crise sanitaire » se succèdent et donnent à nos concitoyens le sentiment de vivre dans un état de menace permanente.

Pourtant, le principe dit « de précaution » a été introduit dès 2005 dans notre Constitution. Il était censé nous permettre de dormir sur nos deux oreilles, protégés et en sécurité. Le législateur aurait-il échoué ? Comment expliquer ces crises à répétition ? Et pourrait-on s’y prendre autrement ?

Mieux explorer les bases de données comme celles de l’Assurance-maladie ou des hôpitaux pour détecter les problèmes avant qu’ils ne s’aggravent, doter de nouvelles compétences les professionnels envoyés sur le terrain en cas d’alerte, impliquer les citoyens dans la discussion des solutions : plusieurs pistes se dessinent pour anticiper ces difficultés et limiter leur ampleur, comme je l’esquisse dans La santé publique en question(s), livre publié aux Presses de l’EHESP.

Des crises qui se jouent des frontières

Ces évènements peuvent avoir d’emblée un caractère international, comme la découverte d’oeufs contaminés par l’insecticide Fipronil, durant l’été 2017. Les élevages de poules concernés étaient situés surtout en Belgique et aux Pays-Bas, mais plus de 30 pays ont été touchés, dont la France.

Les maladies transmissibles, notamment, se jouent des frontières. Après le choc que constitua la propagation d’une nouvelle pathologie transmissible, le sida, dans les années 1980, d’autres épidémies ont déclenché de fortes inquiétudes, plus ou moins justifiées : la maladie de Creutzfeldt-Jakob, plus connue comme la « maladie de la vache folle » (1996), le syndrome respiratoire aigu sévère ou SRAS (2003), la grippe aviaire H5N1 (2004) et la grippe porcine H1N1 (2009) – qui entraîna une vaste polémique sur l’utilité de la vaccination, la maladie d’Ebola (2014) qui suscita des débats sur l’impréparation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et, plus récemment encore, le virus Zika (2015-2016).

Chacune de ces crises met à l’épreuve les capacités de collaboration entre les pays et questionne le rôle de coordination internationale de l’OMS ou, sur notre continent, de la Commission européenne. Ces instances se heurtent en effet aux prérogatives des États.

De nombreuses structures créées à la suite du scandale du sang contaminé

En France, un scandale reste imprimé dans la mémoire collective, celui du « sang contaminé », survenu en 1985, qui mit en cause la sécurité de la transfusion sanguine, en lien avec l’épidémie du VIH. Cette affaire a largement contribué au climat général de défiance actuel, bien visible dans l’espace médiatique. À la suite de ce drame, de nombreuses structures destinées à protéger les citoyens contre les risques sanitaires ont vu le jour : agences d’expertise en santé publique, sur le médicament et les produits de santé, sur le risque environnemental ou au travail ; opérateurs nationaux comme l’Établissement français du sang (EFS) ou l’Agence de la biomédecine ; structures d’avis ou de conseil comme le Haut Conseil de santé publique (HCSP) ou la Haute Autorité de santé (HAS).

Plus décisif, le principe de précaution est inscrit, depuis 2005, dans la Constitution française. Il indique que l’absence de certitudes scientifiques ne doit pas retarder l’adoption de mesures « effectives et proportionnées ». Son enchâssement dans le texte fondateur de notre République doit, en théorie, permettre au gouvernement d’écarter à temps un nouveau danger potentiel.

On aurait pu penser, une fois ce texte adopté, ces leçons apprises et cette organisation mise en place, que tout était désormais sous contrôle, que les citoyens étaient à l’abri derrière des murs hauts et solides. Mais voilà, d’autres crises ont été révélées depuis : le Mediator, les prothèses mammaires, la Depakine, le Levothyrox, les oeufs au Fipronil, le lait contaminé par des salmonelles, pour ne citer que celles ayant eu un fort retentissement médiatique et politique.

shutterstock

Qu’à fait, que fait ou que va faire le gouvernement ?

La nature de la crise varie. Elle peut impliquer un médicament, un dispositif médical, une vague de chaleur, un produit toxique présent dans l’environnement. À cette occasion, les pouvoirs publics sont souvent interpellés quant à leur connivence supposée avec des intérêts économiques (souvent l’industrie pharmaceutique ou agroalimentaire), leur incapacité à détecter rapidement les problèmes et leur incurie à réagir rapidement. Dans tous les cas, vient vite la question essentielle : qu’a fait, que fait ou que va faire le gouvernement, le (ou la) ministre de la Santé ?

On trouve aussi, à l’échelle d’une ville ou d’une région, des « mini-crises » ou urgences sanitaires. Elles peuvent résulter de causes infectieuses – c’est le cas de l’épidémie de tuberculose dans un établissement scolaire, des cas groupés de méningites, de l’intoxication alimentaire (toxi-infection). Elles peuvent aussi tenir à des situations environnementales avec un impact réel, supposé ou mal cerné, sur la santé du voisinage : installation d’une antenne relais de téléphonie mobile, pollution ancienne ou nouvelle d’un site, apparition de cas groupés de cancers ou de malformations congénitales…

Comme au niveau national, la population, les associations et les médias se tournent vers les pouvoirs publics (le maire, le préfet, parfois l’agence régionale de santé) et attendent une réaction rapide et efficace. Laquelle n’est pas toujours au rendez-vous.

Le concept de « sécurité sanitaire » n’a pas trente ans

Comment expliquer que la réponse des pouvoirs publics n’empêche pas les crises ? Si les catastrophes sanitaires ont existé de tout temps, il faut souligner que la notion de « sécurité sanitaire », elle, a moins de trente ans. Elle est en effet apparu pour la première fois dans la loi en 1998.

Les organismes ou agences spécifiquement dédiés à assurer cette sécurité sont maintenant présents. Mais leur existence, clairement, ne résout pas tout. Si l’on veut agir le plus tôt possible, il faut également développer des compétences spécifiques pour prévenir l’apparition de l’évènement ou, à défaut, le détecter rapidement. Or les méthodes, outils et métiers qui découlent de la « sécurité sanitaire » sont aussi récents que le concept lui-même.

Ainsi, une des manières d’évaluer rapidement si un produit, un aliment, un toxique est la cause d’un problème de santé est issue de l’épidémiologie. On l’appelle « l’épidémiologie de terrain » (field epidemiology en anglais). Cette méthode consiste à repérer ce qu’on appelle des « signaux sanitaires » et à mener des enquêtes (y compris de voisinage) en cas d’épidémies. Introduite en France à la fin des années 1980, elle peut rendre de grands services. De même les outils d’évaluation des risques ont fait de grands progrès et doivent être plus largement diffusés.

Aller chercher l’aiguille dans la botte de foin… des données de l’Assurance-maladie

L’arrivée des nouvelles technologies de l’information devrait aider à mieux détecter des problèmes émergents. Il faut pour cela aller chercher l’information dans des bases de données massives qui peuvent contenir des millions de données (les big data), comme celles de l’Assurance-maladie ou des hôpitaux. C’est par ces méthodes que l’on a pu objectiver les maladies et décès en lien avec le Mediator, ou mieux mesurer les effets des pilules contraceptives de 3ᵉ génération. Ces outils permettent d’aller chercher une aiguille dans une botte de foin… virtuelle. Toutefois, l’analyse de ces données requiert des compétences toujours plus pointues, aux confins de la statistique, de l’épidémiologie et des mathématiques.

Wikipedia, CC BY

Dans la recherche de solutions pour éviter les crises à répétition, il faut prendre en compte la nécessité de prendre une décision rapidement, dans une situation d’incertitude scientifique. Le gouvernement et ses ministres sont en effet sommés de répondre à l’injonction médiatique. Et ce, de plus en vite : dans la journée il y a quelques années, dans l’heure aujourd’hui ; et demain, dans les secondes qui suivent ?

À ce stade, les experts jouent un rôle clé. Ils doivent pouvoir renseigner précisément les pouvoirs publics sur des sujets aussi différents que l’impact d’antenne-relais de téléphonie mobile sur la santé des riverains ou l’ampleur des conséquences de l’utilisation de la Depakine chez les femmes enceintes. Ils sont attendus, aussi, sur des sujets plus globaux comme l’impact du réchauffement climatique, même s’il est encore difficile de le mesurer.

Des populations inquiètes, des lanceurs d’alerte véhéments, des lobbies qui s’activent

Dans de telles situations, les pouvoirs publics ont à prendre des décisions en composant avec des populations inquiètes, des lanceurs d’alerte véhéments à force d’avoir été écartés, des associations mobilisées, des scientifiques livrant des informations partielles, parfois divergentes et dans un langage souvent obscur, des lobbies économiques qui s’activent pour accélérer ou freiner la décision, voire occulter des informations essentielles. Sans compter la possibilité d’un processus judiciaire qui interviendra plusieurs années après pour examiner les responsabilités d’une décision… ou d’une non-décision !

Pour mieux prévenir les crises ou limiter leur ampleur, un point crucial concerne la sensibilisation de la population. Celle-ci est de plus en plus pratiquée face aux risques dits « naturels », comme les ouragans, les tremblements de terre ou les éruptions volcaniques. Dans les zones où cette menace est importante, les populations sont préparées à les affronter.

Cette culture du risque peut s’acquérir. Ainsi, l’épisode de canicule de l’été 2003 a permis que soit définie une stratégie de sensibilisation des personnes vulnérables à la chaleur, ainsi que de leur entourage.

En Australie, l’augmentation inquiétante des cas de mélanome (cancer de la peau) chez les personnes à peau blanche a conduit les autorités sanitaires à mettre en place dès le plus jeune âge des programmes d’éducation face aux méfaits des rayons du soleil, insistant sur la nécessité de s’en protéger.

Des citoyens mobilisés pour intervenir au cours de l’évènement

Les citoyens ne doivent pas seulement être sensibilisés en amont. Ils doivent aussi être entendus, le moment venu, pour faire valoir leur point de vue au cours de l’événement. Trop souvent et trop longtemps, en France, les pouvoirs publics ont privilégié la culture du secret. Le cas du nuage radioactif de Tchernobyl s’arrêtant miraculeusement à la frontière en constitue la caricature.

Ainsi, la méfiance des citoyens s’est développée vis-à-vis des informations délivrées par l’autorité, quelle qu’elle soit. Elle a été amplifiée par Internet et les réseaux sociaux. Aujourd’hui, tout et son contraire peut circuler, l’information dite « officielle » se retrouvant bien souvent mise sur le même plan que la rumeur la plus farfelue.

Pour combattre la suspicion, il est nécessaire d’encourager l’appropriation collective de ces problèmes en organisant, chaque fois que nécessaire, une confrontation publique des connaissances scientifiques avec les appréhensions ou convictions des citoyens. Contrairement aux craintes de certains décideurs, de tels procédés ne tournent pas systématiquement au pugilat et peuvent déboucher sur des consensus.

La consultation publique donne en effet de bons résultats dans d’autres pays. La France, qui dispose de la Commission nationale du débat public (CNDP), s’engage sur ce chemin, même si la manière de faire entraîne encore des critiques. Ainsi, la concertation sur la vaccination en 2016 ou bien, depuis le 18 janvier, les débats citoyens autour de la révision de la loi de bioéthique, suscitent à la fois enthousiasme et protestations. Les difficultés rencontrées pour mener ces discussions dans des conditions sereines, selon des méthodes faisant l’unanimité, doivent sans doute nous inciter à la modestie. Les pays pratiquant ce type de débat depuis de nombreuses années peuvent être une source d’inspiration.

Des garanties pour les « lanceurs d’alerte »

Un autre moyen d’éviter la répétition des crises consiste à offrir des garanties à ceux qui, les premiers, voient et avertissent d’un danger, les « lanceurs d’alerte ». Le cas du Mediator, dénoncé notamment par le Dr Irène Frachon, montre bien les attaques auxquelles peuvent être soumises les personnes qui dénoncent les effets néfastes d’un médicament ou d’un produit.

Il ne s’agit pas de déclarer benoîtement que tous les lanceurs d’alerte ont raison, mais de leur offrir la possibilité de s’exprimer sans danger pour eux-mêmes. Et surtout, de conduire les études nécessaires pour confirmer ou infirmer les risques qu’ils pointent. Cela implique, plus largement, que les pouvoirs publics mais aussi le milieu de la recherche se prémunissent contre l’influence des lobbies et les conflits d’intérêts.

![]() Enfin, pour aider les décideurs à prendre des décisions en conscience lors des crises sanitaires, l’expertise devrait être traduite, davantage qu’elle ne l’est aujourd’hui, en termes simples et concrets. Un langage clair doit permettre de mieux distinguer les connaissances acquises de celles entrant dans la zone d’incertitude scientifique. Sur ce point, la balle est dans le camp des chercheurs.

Enfin, pour aider les décideurs à prendre des décisions en conscience lors des crises sanitaires, l’expertise devrait être traduite, davantage qu’elle ne l’est aujourd’hui, en termes simples et concrets. Un langage clair doit permettre de mieux distinguer les connaissances acquises de celles entrant dans la zone d’incertitude scientifique. Sur ce point, la balle est dans le camp des chercheurs.

Laurent Chambaud, Médecin de santé publique, École des hautes études en santé publique (EHESP) – USPC

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.

![]()