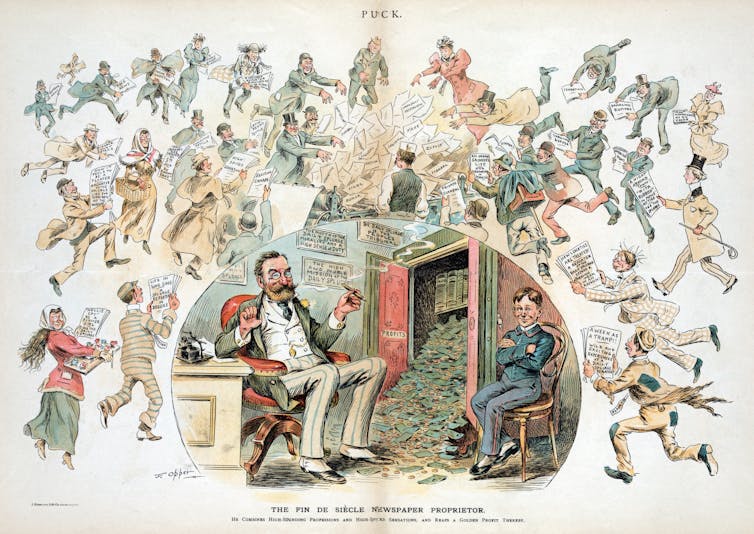

Stuart Rankin / Flickr, CC BY-NC

Divina Frau-Meigs, Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3 – USPC

Le président Macron a raison de s’en prendre frontalement aux fake news… mais la réponse à apporter à un phénomène médiatique de cette ampleur est systémique et complexe, et peut-être pas réductible à une loi ciblée sur les périodes d’élections.

Toutefois, la discussion sur les fake news est une opportunité pour amener un débat public longtemps évité concernant les médias numériques et leurs effets sur nos sociétés démocratiques. C’est une occasion de rééquilibrer les forces entre l’Internet des objets et l’Internet des citoyens

C’est un moment où il est urgent de se poser la question de médias numériques d’utilité publique, voire de service public, étant donné la « ressource cruciale » qu’est devenue l’Internet, au même titre que l’eau et l’air qui constituent notre environnement.

Stuart Rankin/Flickr, CC BY-NC

Ce qui est paradoxal avec les fake news, c’est qu’il s’agit à la fois d’un épiphénomène et d’une lame de fond. Un épiphénomène si elles sont prises comme de la propagande ou du canular, un phénomène de fond si elles sont vues comme un signal de risques démocratiques majeurs (le médiatique se trouvant dilué dans le numérique).

Ceci est le cas en France, du fait du clivage entre ceux qui trouvent que l’éducation aux médias est ringarde et relève de compétences pré-numériques et ceux qui voient le numérique comme tellement disruptif qu’il ne peut embarquer les médias avec lui. Cela se manifeste par une multiplication d’opérateurs et de services distincts, le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information (CLEMI) en lien avec la Direction du numérique pour l’éducation (DNE) d’une part et le Conseil national du numérique (CNNum) d’autre part. Cette approche est d’ailleurs entérinée dans le rapport Jules Ferry 3.0

Or il serait plus judicieux de mettre l’accent sur les éléments de continuité ou de convergence entre ces diverses sphères qui relèvent des nouvelles cultures de l’information. Celles-ci allient actualités, fichiers et données – autant d’éléments à l’œuvre dans les fake news.

Le médiatique n’est pas soluble dans le numérique et il reste essentiel aux démocraties libérales, aux prises avec la malinformation qui est au fondement des fake news. Celle-ci est bien pire que la classique désinformation.

Elle est d’un type inédit parce qu’elle passe par des médias nouveaux, les plateformes numériques et leurs médias associés aux réseaux sociaux. Aux États-Unis, où elles sont situées juridiquement, ces plateformes bénéficient du statut de « transporteur » (common carrier) actuellement donné à Internet. Elles sont situées dans le ministère du Commerce, sous-secteur des transports (pas au ministère de la Culture qui d’ailleurs n’existe pas). Elles ont ainsi réussi à éviter d’avoir un statut de « curateur public » (public trustee) comme l’audiovisuel, avec des obligations de service public. Elles se financent comme la plupart des médias américains, par la publicité. Cette monétisation affecte les fake news car celles-ci peuvent passer par des publicités, même lorsqu’il s’agit de propagande politique.

Si législation il doit y avoir, se pose la question de la définition du statut des plateformes médiatiques numériques, plus encore que celle des fake news qui en sont une des émanations actuelles (d’autres étant à prévoir avec la banalisation de l’intelligence artificielle). Ce sont elles en effet qui sont dans la ligne de mire de toute loi. Leur responsabilité sociale, commerciale et juridique risque d’être remise en cause, notamment leur actuelle impunité et immunité. Si la loi les qualifie de « médias », ce dont elles se défendaient d’être avant 2017 et la crise des fake news, elles vont devoir assumer leurs obligations publiques.

Portalgda/VisualHunt, CC BY-NC-SA

Créer un nouveau statut de média pour les plateformes numériques

Et pour cela il faut regarder du côté américain d’abord si l’on veut espérer un changement réel. Le moment est propice car les plateformes le souhaitent elles-mêmes tant elles tiennent à leur image de marque et aux revenus dépendants de leurs audiences et communautés, en rapport avec la confiance (trust). Facebook, Google, Twitter font face à des auditions au Congrès pour expliquer comment la Russie les ont utilisées pendant la dernière campagne présidentielle pour semer des « memes », des éléments d’information basique facilement réplicables. Les memes russes sur Facebook auraient atteint 126 millions de personnes, en passant par des publicités notamment.

Cette négociation passe par la démonstration que ces plateformes sont des médias, nécessitant un statut spécifique qui respecte leurs nouvelles potentialités, tout en restant dans le cadre de la liberté d’expression et de diffusion.

Certains critères sont là : les algorithmes peuvent refléter une ligne éditoriale ; les nouvelles audiences sont constituées de communautés en ligne ; la publicité offre une nouvelle manne associée à la monétisation de la diffusion publique (Doubleclick, Adsense, etc.)

Du coup, des manques apparaissent par rapport aux obligations de service public qui accompagnent souvent les médias démocratiques : le droit de réponse sur un même support n’existe pas ; il n’y a pas de possibilité que le démenti touche les mêmes communautés destinataires que la fake news a originellement affectées ; le droit de suite est absent ; aucune instance ne peut être saisie autre que la plateforme elle-même.

Surtout, les mécanismes numériques qui impactent les informations sont sous-évalués. L’interactivité et la viralité imposent de ne pas prendre en compte que les messages mais aussi les interactions qu’ils génèrent (clicks, likes, posts…). S’y ajoutent les interactions potentiellement élargies par d’autres outils (apps de retweet et repost) ainsi que les mécanismes de recommandations dont les influenceurs (les plus suivis étant… les organes de presse eux-mêmes !).

Ceci sans compter les monopoles de fait, qui permettent à Instagram de s’appuyer sur la force de frappe commerciale et publicitaire de Facebook ou à YouTube de faire appel à celle de Google, ce qui multiplie les opportunités de republication et donc d’impact de la malinformation.

Il faut donc discuter avec les plateformes de ce statut de média de manière systémique : outre les contenus et les interactions, il faut prendre en compte la régulation, la concurrence, la taxation, la fiscalisation, entre autres. Ceci pour aboutir sans doute à un statut hybride et inédit, entre celui de transporteur et celui de curateur.

Mikemacmarketing/VisualHunt, CC BY

Ce débat est essentiel parce que les plateformes sont nos infomédiaires

Et le gigantisme de ces plateformes ainsi que le pouvoir que nous leur avons laissé s’attribuer relève de monopoles qui peuvent être toxiques pour la démocratie, laquelle repose sur une opinion publique avertie amenée à manifester son opinion dans les urnes.

Il faut donc bien ouvrir le débat fondamental sur la responsabilité des infomédiaires d’Internet et s’interroger sur leur relation avec la liberté d’expression et de diffusion en ligne. L’équilibre entre ces questions est crucial. Il n’est pas facile à gérer : il s’agit de se poser la question de la souveraineté de l’information, et de la capacité des états à répondre à un média transfrontière. Plus largement c’est une question de souveraineté numérique nationale à une époque où les plateformes médiatiques de droit américain ont une position de monopole de fait et menacent l’indépendance et le pluralisme des contenus et l’intégrité des interactions en ligne.

Les instruments libéraux d’autorégulation ont atteint leurs limites, notamment en lien avec les contenus et comportements à risque : le déréférencement a été mis en place par les plateformes ; des équipes d’évaluation en interne travaillent à arrêter les comptes, interrompre les fils de diffusion, ôter les vidéos jugées impropres ; les discours de haine en ligne et des formes de cyberharcèlement reçoivent un traitement ad hoc, qui peut inclure le blocage de sites web ou l’interruption de comptes d’abonnés…

La difficulté est d’autant plus grande que la malinformation n’est pas illégale et qu’il serait difficile de la rendre illégale au regard du discours politique puisque celui-ci est par essence libre en démocratie. C’est tout le problème de cantonner une loi à la période électorale, comme si les fake news n’étaient pas toxiques à d’autres périodes de l’année : les memes russes ont pour but de créer des liens et d’atteindre des communautés dans la durée.

L’acteur qui manipule les fake news peut se trouver à l’étranger, voire être un état au même titre que la France. De fait, Facebook s’est auto-désigné comme « curateur public » en fermant 3 000 faux comptes en prévision des élections en France, pour contrer les interventions russes. Une loi française pourrait-elle donner les moyens de saisir une cour de justice nationale sur ce sujet international, qui implique en fait deux pays tiers, les États-Unis (pour ce qui est des plateformes numériques) et la Russie (pour ce qui est des memes) ?

P Tourneboeuf CSA

La France est riche en instruments, pauvre en gouvernance

Elle s’est dotée du CSA, de la CNIL et de l’ARCEP, entre autres. Elle peut prendre appui sur la loi sur la liberté de la presse de 1881 qui inclut la diffamation… Mais il est vrai que ces instruments sont compartimentés, sectorisés, en silo et ne peuvent recouvrir des entités transmédias et transfrontières comme les plateformes numériques sur Internet.

Le débat public sur les fake news est peut-être une opportunité de penser une gouvernance bien coordonnée entre ces instances. Elle pourrait passer par une réforme en profondeur d’une instance en crise, suite à la démission de la présidente et d’une grande partie de ses membres, le CNNum. Ce serait l’occasion d’en faire un organisme de gouvernance éthique indépendant et réellement multi-parties prenantes, ce qui implique de la transparence, de la reddition de comptes, etc.

C’est aussi une réelle opportunité pour le CLEMI de faire sa mue et de passer de la simple analyse de la presse, toute utile soit-elle, à la maîtrise de ce que les datas font aux médias. Le contenu seul ne suffit pas à comprendre le phénomène si les interactions sur les réseaux sociaux et la régulation par algorithmes ne sont pas prises en compte. C’est ce qui explique le peu de succès du fact checking, comme seule réponse aux fake news. On ne peut s’exonérer de ce débat public et de cette opportunité de pédagogie de base pour donner aux Français une réelle culture générale de l’Internet et éviter des risques majeurs de rejet de cette ressource cruciale.

Toute loi en France, pour être efficace, se doit de coordonner son action à la logique transnationale nécessaire pour des médias transfrontières, aux infrastructures logicielles de plus en plus interdépendantes. Elle ne peut ignorer la réflexion nationale dans d’autres pays européens, que ce soit en Allemagne, en Suède ou ailleurs. Elle peut bénéficier d’une prise en compte des travaux du groupe d’experts de haut niveau sur les fake news nouvellement mis en place par Mariya Gabriel, la nouvelle commissaire au numérique.

Enfin il faudra compter avec la mobilisation contre la régulation directe des fake news de la part de la société civile, notamment d’ONG qui ont pignon sur rue en France et à l’ONU, comme Article 19 ou APC. Cela va créer des tensions entre les différentes juridictions, celle des États-Unis avec le reste du monde en tête (comme l’a démontrée la récente annulation de la neutralité du net par la Federal Communications Commission (FCC). Mais aussi entre des juridictions régionales comme celles de l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme ou l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE)…

En cette période de vœux pour l’année 2018, le défi à surmonter est celui de trouver une vision partagée par les démocraties libérales sur la stratégie à suivre, car sinon le risque est d’appliquer de la rustine sur chaque nouvelle forme de fake news qui émerge. Surtout le risque est celui d’un gel de la liberté d’expression et de diffusion, menant à de l’autocensure par crainte des sanctions encourues.

La solution est multiple. Elle passe par une évolution du système fiscal appliqué aux plateformes médiatiques et la modification des lois réglant la concurrence entre médias. Elle comprend aussi la protection et la promotion d’un système journalistique éthique et de qualité. À moyen terme, elle relève d’une éducation aux médias et à l’information qui ne se réduise pas à l’exemple que l’on cite à chaque triste commémoration de l’attentat contre Charlie Hebdo.

![]() Enfin, il semble indispensable d’ouvrir le débat sur la création d’un véritable service public du numérique, qui pourrait venir enrichir le nouveau statut des médias numériques, au-delà de l’hybridité entre transporteur et curateur. Pour lui donner une réelle autonomie et des moyens de qualité, il pourrait bénéficier d’un financement pérenne issu d’un prélèvement sur les revenus engrangés par les plateformes médiatiques numériques en France. C’est à ce prix que nous pourrons trouver divers moyens démocratiques de faire pencher la balance vers la pratique raisonnée de l’information et la recherche de la réalité des faits, sinon la vérité.

Enfin, il semble indispensable d’ouvrir le débat sur la création d’un véritable service public du numérique, qui pourrait venir enrichir le nouveau statut des médias numériques, au-delà de l’hybridité entre transporteur et curateur. Pour lui donner une réelle autonomie et des moyens de qualité, il pourrait bénéficier d’un financement pérenne issu d’un prélèvement sur les revenus engrangés par les plateformes médiatiques numériques en France. C’est à ce prix que nous pourrons trouver divers moyens démocratiques de faire pencher la balance vers la pratique raisonnée de l’information et la recherche de la réalité des faits, sinon la vérité.

Divina Frau-Meigs, Professeur des sciences de l’information et de la communication, Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3 – USPC

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.

![]()