Pixabay/BarBud, CC BY-SA

Anthony Feneuil, Université de Lorraine

L’Europe a-t-elle des racines chrétiennes ? Si la réponse paraît évidente, elle fait néanmoins l’objet de débats et de crispations. Les réactions au récent incendie de Notre-Dame de Paris l’ont ravivée de manière inattendue.

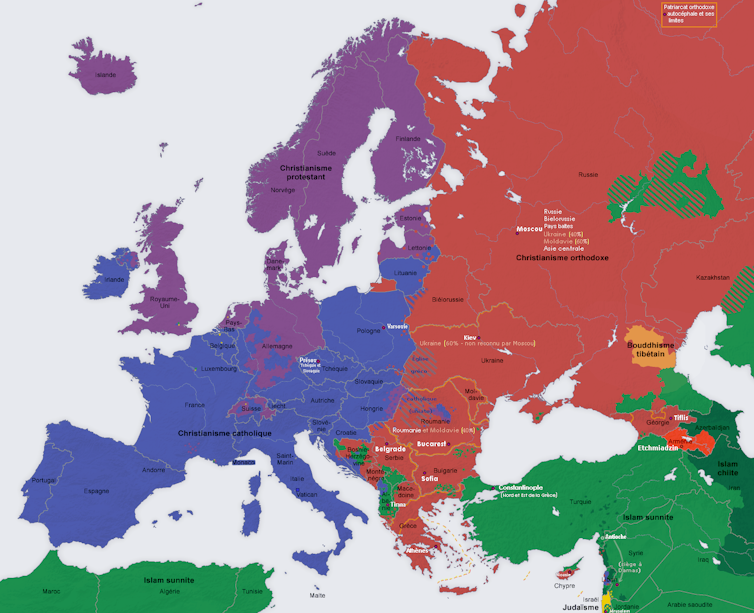

Car, en effet, les paysages architecturaux sont les premiers témoins du christianisme, qui est depuis longtemps la religion majoritaire des Européen·ne·s. Toutefois si l’Europe est majoritairement chrétienne (bien que le christianisme n’ait jamais été la seule religion d’Europe), l’inverse n’est pas vrai.

Le christianisme, par lequel l’on désigne les différents groupes d’individus se reconnaissant comme disciples de Jésus-Christ, n’a pas toujours été européen. Il s’est construit d’abord au Proche-Orient. Aujourd’hui, la plus grande part de ses adeptes vivent hors d’Europe. Si donc l’identité européenne reposait sur la présence visible du christianisme, elle n’aurait rien de spécifique.

Toutefois, quand on parle d’Europe chrétienne, on ne pense pas seulement aux paysages et aux bâtiments. Il s’agit plutôt d’arrimer le destin politique de la construction européenne à celui de ce que l’on a appelé la Chrétienté. Ce terme n’est lui-même pas très clair. Utilisé avec une majuscule, il désigne généralement un territoire et une période historique à peu près déterminés, que les historiens font généralement commencer avec l’Empire carolingien (9ᵉ siècle), et qui se termine avec le grand schisme d’Occident au XIVe siècle, sans que le terme disparaisse par la suite. Il s’agit globalement du territoire des chrétiens utilisant le latin, par opposition aux chrétiens grecs (Empire byzantin) et à l’Islam.

San Jose/Wikipédia, CC BY

La Chrétienté : un lieu de conflits et de rivalités

Même au cours de cette période, le territoire, en plus de ne pas recouper exactement ce qu’on appelle actuellement l’Europe, n’est jamais complètement unifié. L’Empire carolingien tend à se disloquer sitôt constitué. En fait, la Chrétienté sera progressivement le lieu de conflits et de rivalités entre différentes formes d’autorité : le pape, l’empereur, et les royaumes ou seigneuries.

L’idée de Chrétienté devait permettre théoriquement d’articuler ces différents pouvoirs, et elle indique certainement une forme d’appartenance commune qui s’affirme dans les discours politico-religieux des XIe et XIIe siècles à l’occasion des premières croisades.

Mais, en dehors de cette courte période de domination du pape sur l’Europe latine, elle désigne moins une réalité politique constituée qu’un idéal et un mot d’ordre susceptibles comme tels d’être utilisés par des puissances politiques rivales.

À partir du XIVe siècle, l’idéal de la Chrétienté s’éloigne de plus en plus à mesure que l’opposition entre le pape et l’empereur se durcit, que les royaumes nationaux s’affirment et finalement que la Réforme – soit la division politique et religieuse de l’Europe entre protestants et catholiques – met un terme définitif à l’unité confessionnelle des pouvoirs de l’Europe latine.

Quelle réalité culturelle ?

La réalité historique de la Chrétienté comme construction politique est donc douteuse. Qu’en est-il de sa réalité culturelle ? On ne peut pas contester que le christianisme dans ses différentes formes a constitué le milieu ambiant dans lequel on vécu les Européens pendant des siècles. Il les a parfois aussi asphyxiés, selon les cas, puisque les sociétés chrétiennes n’ont pas toujours été les plus accueillantes pour les minorités : pensons aux persécutions régulières contre les juifs, mais aussi aux conversions forcées de populations non-chrétiennes du nord de l’Europe (XIIe-XIIIe s.) et des musulmans d’Espagne (XVIe s.).

Cette communauté culturelle les a-t-elle unifiés ? Sans remonter jusqu’aux guerres de religions, il faut souligner que le christianisme a autant pu être un facteur d’unité que d’affrontement : les nations se sont massacrées en son nom, jusqu’encore dans la Première Guerre mondiale, où les prières régulières, paraît-il, de Foch au « Dieu des armées » répondaient au « Gott mit uns » inscrit sur les ceinturons des soldats allemands.

Il y a donc, derrière l’idée de Chrétienté, une grande ambiguïté. Il s’agit d’un idéal nostalgique réactif contre un présent divisé, contre une altérité plus ou moins extérieure à repousser (islam) ou intérieure à éliminer (judaïsme, hérésies). En Europe, la Chrétienté a été facteur de guerre et de divisions, autant que d’union et de paix.

Le christianisme contre la Chrétienté

Il serait donc non seulement illusoire mais contradictoire de vouloir bâtir sur cette notion une Europe pacifiée et démocratique. Est-ce à dire que le christianisme doive rester indifférent à la construction européenne ?

Ce serait oublier qu’il y a dans le christianisme, depuis deux siècles, tout un courant critique de la chrétienté. Le philosophe et théologien Søren Kierkegaard n’a pas seulement distingué le christianisme et la chrétienté : il les a opposés frontalement.

Que signifie la chrétienté ? C’est le territoire sur lequel être chrétien est un donné identitaire : on est chrétien comme on est français ou danois. Étant né à tel endroit, ayant telles racines, il a été décidé pour moi que je serais chrétien. Or pour Kierkegaard, cela est incompatible avec un christianisme authentique.

Celui-ci suppose au contraire une décision de l’individu, un effort de sa part pour devenir chrétien par une adhésion intérieure. C’est pourquoi il va jusqu’à dire que la chrétienté a aboli le christianisme. Elle l’a aboli en supprimant la possibilité de se décider pour lui. Dans la chrétienté, le christianisme ou plutôt ses signes extérieurs vont de soi : ils sont la norme sociale, l’ordre établi. En principe, tout le monde est chrétien, mais du coup plus personne ne peut décider de le devenir.

Wikimedia, CC BY

Car pour qu’il y ait décision véritable, il faut que le choix soit difficile. Il faut donc que le christianisme suscite un certain scandale, dérange l’ordre établi, à l’exemple de Jésus-Christ : scandale d’un messie qui se laisse crucifier, scandale de l’inversion des valeurs sociales (le faible devant le fort, le pauvre devant le riche, l’étranger devant le proche, etc.). Sera chrétien qui décidera de l’être malgré le scandale – mais il faut donc bien que ce scandale existe.

Le christianisme « n’appartient » à personne

Dans cette conception, et pour revenir à l’Europe et à l’Union européenne, le christianisme est un appel avant d’être un état, et doit rester un appel, une exigence : il ne peut donc stricto sensu appartenir à personne, et ne peut avoir aucun territoire.

On ne saurait le revendiquer contre d’autres appartenances, moins encore se prévaloir du christianisme pour s’affirmer contre elles. Un tel christianisme sera donc nécessairement solidaire des tentatives pour neutraliser religieusement l’instrument politique, et contre toute utilisation politique du christianisme « culturel », qui ne pourra être, à ses yeux, qu’une manière supplémentaire de masquer l’exigence chrétienne.

Sera-ce pour autant un christianisme désinvesti de la politique et en particulier de la politique dans sa dimension européenne ? Ce n’est pas certain, et notamment pas si l’on considère la construction européenne comme une tentative pour dépasser démocratiquement les antagonismes nationaux, et jusqu’à la conception nationale du politique. « La démocratie, a pu écrire Henri Bergson, est d’essence évangélique » : ce n’était pour refonder une chrétienté, ou pour interdire aux non-chrétiens le droit d’être démocrates. Cette essence n’est pas un contenu doctrinal, c’est une émotion. Elle est d’ailleurs passée historiquement, dit-il, dans la plupart des religions du monde, qui n’en ont pas pour autant perdu leur spécificité.

Une émotion paradoxale

Or l’émotion chrétienne est semblable à l’émotion démocratique : suscitée non par la force mais par la faiblesse, et non par la distance hiérarchique mais par l’égalité, non par l’intensité des victoires mais par la grisaille de la paix.

C’est une émotion paradoxale puisqu’elle vit d’un certain renoncement : un renoncement à la grandeur, une forme de consentement à l’échec (la mort de Jésus sur la Croix) qui sont en eux-mêmes un signe de rédemption. On oppose régulièrement une Europe procédurale, celle du « patriotisme constitutionnel » théorisé par Jurgen Habermas, et dont l’un des achèvements principaux est tout négatif, puisqu’il n’est que la paix, à une Europe substantielle, celle de l’héritage chrétien et des États-nations.

Mais ce christianisme pourrait bien être, contre la Chrétienté, du côté de la procédure, et de la place vide du pouvoir. Il pourrait être du côté non de l’exaltation de la puissance mais de la paix, modestement construite et non imposée par la co-dépendance économique (qu’on a peut-être fini par mal comprendre comme une exaltation de la concurrence et de la consommation délocalisée) imaginée par les initiateurs – chrétiens, cela a souvent été remarqué – de la communauté européenne. Ses imaginaires et ses théologies pourraient donner des ressources pour charger d’émotion le refus même du pouvoir et son remplacement par des procédures, l’abandon (joyeux ?) de la ferveur patriotique et le renoncement (enthousiaste ?) à la puissance.![]()

Anthony Feneuil, Maître de conférences en théologie, Université de Lorraine

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

![]()